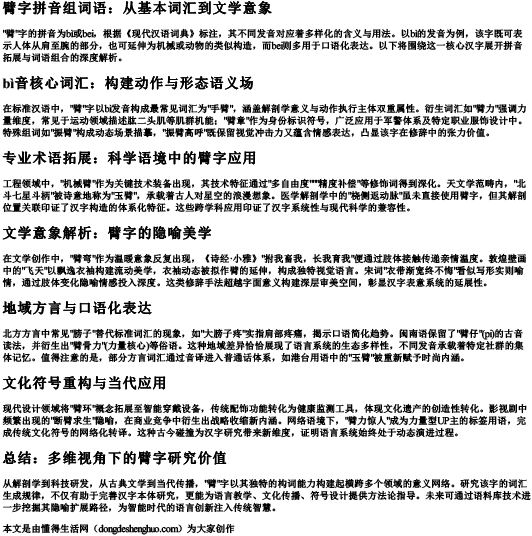

"臂"字的拼音为bì或bei,根据《现代汉语词典》标注,其不同发音对应着多样化的含义与用法。以bì的发音为例,该字既可表示人体从肩至腕的部分,也可延伸为机械或动物的类似构造,而bei则多用于口语化表达。以下将围绕这一核心汉字展开拼音拓展与词语组合的深度解析。

在标准汉语中,"臂"字以bì发音构成最常见词汇为"手臂",涵盖解剖学意义与动作执行主体双重属性。衍生词汇如"臂力"强调力量维度,常见于运动领域描述肱二头肌等肌群机能;"臂章"作为身份标识符号,广泛应用于军警体系及特定职业服饰设计中。特殊组词如"振臂"构成动态场景描摹,"振臂高呼"既保留视觉冲击力又蕴含情感表达,凸显该字在修辞中的张力价值。

工程领域中,"机械臂"作为关键技术装备出现,其技术特征通过"多自由度"""精度补偿"等修饰词得到深化。天文学范畴内,"北斗七星斗柄"被诗意地称为"玉臂",承载着古人对星空的浪漫想象。医学解剖学中的"桡侧返动脉"虽未直接使用臂字,但其解剖位置关联印证了汉字构造的体系化特征。这些跨学科应用印证了汉字系统性与现代科学的兼容性。

在文学创作中,"臂弯"作为温暖意象反复出现,《诗经·小雅》"拊我畜我,长我育我"便通过肢体接触传递亲情温度。敦煌壁画中的"飞天"以飘逸衣袖构建流动美学,衣袖动态被拟作臂的延伸,构成独特视觉语言。宋词"衣带渐宽终不悔"看似写形实则喻情,通过肢体变化隐喻情感投入深度。这类修辞手法超越字面意义构建深层审美空间,彰显汉字表意系统的延展性。

北方方言中常见"膀子"替代标准词汇的现象,如"大膀子疼"实指肩部疼痛,揭示口语简化趋势。闽南语保留了"臂仔"(pi)的古音读法,并衍生出"臂骨力"(力量核心)等俗语。这种地域差异恰恰展现了语言系统的生态多样性,不同发音承载着特定社群的集体记忆。值得注意的是,部分方言词汇通过音译进入普通话体系,如港台用语中的"玉臂"被重新赋予时尚内涵。

现代设计领域将"臂环"概念拓展至智能穿戴设备,传统配饰功能转化为健康监测工具,体现文化遗产的创造性转化。影视剧中频繁出现的"断臂求生"隐喻,在商业竞争中衍生出战略收缩新内涵。网络语境下,"臂力惊人"成为力量型UP主的标签用语,完成传统文化符号的网络化转译。这种古今碰撞为汉字研究带来新维度,证明语言系统始终处于动态演进过程。

从解剖学到科技研发,从古典文学到当代传播,"臂"字以其独特的构词能力构建起横跨多个领域的意义网络。研究该字的词汇生成规律,不仅有助于完善汉字本体研究,更能为语言教学、文化传播、符号设计提供方法论指导。未来可通过语料库技术进一步挖掘其隐喻扩展路径,为智能时代的语言创新注入传统智慧。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 臂字拼音组词语Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。