“杆”是现代汉语中的常用字,其拼音为“gān”或“gǎn”,根据语境和词义差异对应不同的读音。这个字形简单却内含丰富的文化内涵,无论是在日常生活还是技术术语中都频繁出现。以下将从拼音发音、笔画顺序及字形演变等方面展开介绍。

“杆”读作“gān”时,多指细长的棍状物体,如“旗杆”“电线杆”“栏杆”等。例如,学校操场上的升旗台旁竖立的金属柱子被称为“旗杆”,其强调竖直支撑的结构特点。而当读音转为“gǎn”时,词义则更偏向于器物的细长部件,如“笔杆”“秤杆”“枪杆”等。这类组词往往蕴含操作功能或工具属性。方言中还可能出现方言发音差异,但普通话标准统一为两种读音。

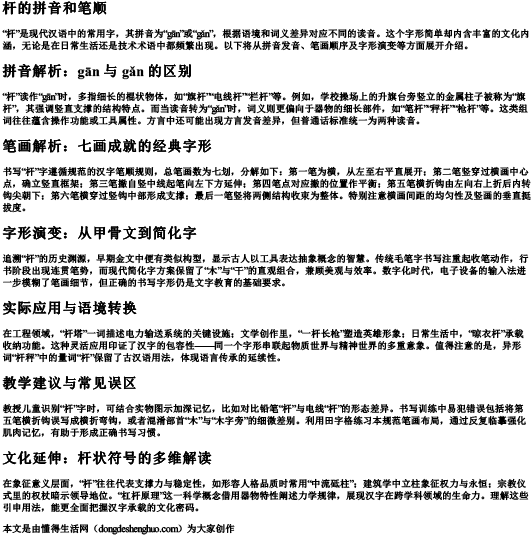

书写“杆”字遵循规范的汉字笔顺规则,总笔画数为七划,分解如下:第一笔为横,从左至右平直展开;第二笔竖穿过横画中心点,确立竖直框架;第三笔撇自竖中线起笔向左下方延伸;第四笔点对应撇的位置作平衡;第五笔横折钩由左向右上折后内转钩尖朝下;第六笔横穿过竖钩中部形成支撑;最后一笔竖将两侧结构收束为整体。特别注意横画间距的均匀性及竖画的垂直挺拔度。

追溯“杆”的历史渊源,早期金文中便有类似构型,显示古人以工具表达抽象概念的智慧。传统毛笔字书写注重起收笔动作,行书阶段出现连贯笔势,而现代简化字方案保留了“木”与“干”的直观组合,兼顾美观与效率。数字化时代,电子设备的输入法进一步模糊了笔画细节,但正确的书写字形仍是文字教育的基础要求。

在工程领域,“杆塔”一词描述电力输送系统的关键设施;文学创作里,“一杆长枪”塑造英雄形象;日常生活中,“晾衣杆”承载收纳功能。这种灵活应用印证了汉字的包容性——同一个字形串联起物质世界与精神世界的多重意象。值得注意的是,异形词“杆秤”中的量词“杆”保留了古汉语用法,体现语言传承的延续性。

教授儿童识别“杆”字时,可结合实物图示加深记忆,比如对比铅笔“杆”与电线“杆”的形态差异。书写训练中易犯错误包括将第五笔横折钩误写成横折弯钩,或者混淆部首“木”与“木字旁”的细微差别。利用田字格练习本规范笔画布局,通过反复临摹强化肌肉记忆,有助于形成正确书写习惯。

在象征意义层面,“杆”往往代表支撑力与稳定性,如形容人格品质时常用“中流砥柱”;建筑学中立柱象征权力与永恒;宗教仪式里的权杖暗示领导地位。“杠杆原理”这一科学概念借用器物特性阐述力学规律,展现汉字在跨学科领域的生命力。理解这些引申用法,能更全面把握汉字承载的文化密码。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 杆的拼音和笔顺Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。