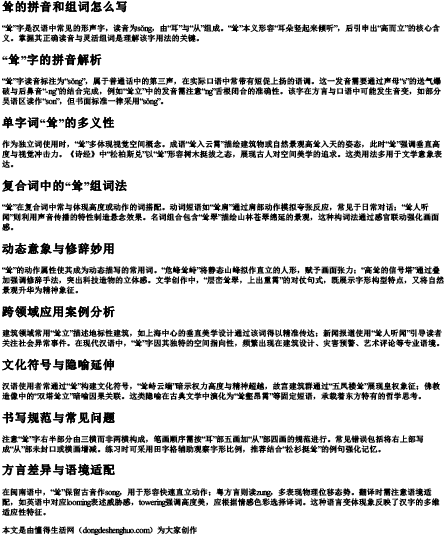

“耸”字是汉语中常见的形声字,读音为sǒng,由“耳”与“从”组成。“耸”本义形容“耳朵竖起来倾听”,后引申出“高而立”的核心含义。掌握其正确读音与灵活组词是理解该字用法的关键。

“耸”字读音标注为“sǒng”,属于普通话中的第三声,在实际口语中常带有短促上扬的语调。这一发音需要通过声母“s”的送气爆破与后鼻音“-ng”的结合完成,例如“耸立”中的发音需注意“ng”舌根闭合的准确性。该字在方言与口语中可能发生音变,如部分吴语区读作“son”,但书面标准一律采用“sǒng”。

作为独立词使用时,“耸”多体现视觉空间概念。成语“耸入云霄”描绘建筑物或自然景观高耸入天的姿态,此时“耸”强调垂直高度与视觉冲击力。《诗经》中“松柏斯兑”以“耸”形容树木挺拔之态,展现古人对空间美学的追求。这类用法多用于文学意象表达。

“耸”在复合词中常与体现高度或动作的词搭配。动词短语如“耸肩”通过肩部动作模拟夸张反应,常见于日常对话;“耸人听闻”则利用声音传播的特性制造悬念效果。名词组合包含“耸翠”描绘山林苍翠绵延的景观,这种构词法通过感官联动强化画面感。

“耸”的动作属性使其成为动态描写的常用词。“危峰耸峙”将静态山峰拟作直立的人形,赋予画面张力;“高耸的信号塔”通过叠加强调修辞手法,突出科技造物的立体感。文学创作中,“层峦耸翠,上出重霄”的对仗句式,既展示字形构型特点,又将自然景观升华为精神象征。

建筑领域常用“耸立”描述地标性建筑,如上海中心的垂直美学设计通过该词得以精准传达;新闻报道使用“耸人听闻”引导读者关注社会异常事件。在现代汉语中,“耸”字因其独特的空间指向性,频繁出现在建筑设计、灾害预警、艺术评论等专业语境。

汉语使用者常通过“耸”构建文化符号,“耸峙云端”暗示权力高度与精神超越,故宫建筑群通过“五凤楼耸”展现皇权象征;佛教造像中的“双塔耸立”暗喻因果关联。这类隐喻在古典文学中演化为“耸壑昂霄”等固定短语,承载着东方特有的哲学思考。

注意“耸”字右半部分由三横而非两横构成,笔画顺序需按“耳”部五画加“从”部四画的规范进行。常见错误包括将右上部写成“从”部未封口或横画增减。练习时可采用田字格辅助观察字形比例,推荐结合“松杉挺耸”的例句强化记忆。

在闽南语中,“耸”保留古音作song,用于形容快速直立动作;粤方言则读zung,多表现物理位移态势。翻译时需注意语境适配,如英语中对应looming表述威胁感,towering强调高度美,应根据情感色彩选择译词。这种语言变体现象反映了汉字的多维适应性特征。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 耸的拼音和组词怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。