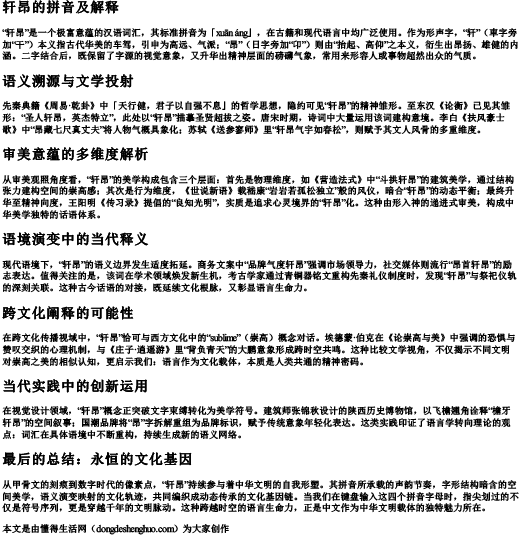

“轩昂”是一个极富意蕴的汉语词汇,其标准拼音为「xuān áng」,在古籍和现代语言中均广泛使用。作为形声字,“轩”(車字旁加“干”)本义指古代华美的车驾,引申为高远、气派;“昂”(日字旁加“卬”)则由“抬起、高仰”之本义,衍生出昂扬、雄健的内涵。二字结合后,既保留了字源的视觉意象,又升华出精神层面的磅礴气象,常用来形容人或事物超然出众的气质。

先秦典籍《周易·乾卦》中「天行健,君子以自强不息」的哲学思想,隐约可见“轩昂”的精神雏形。至东汉《论衡》已见其雏形:“圣人轩昂,英杰特立”,此处以“轩昂”描摹圣贤超拔之姿。唐宋时期,诗词中大量运用该词建构意境。李白《扶风豪士歌》中“昂藏七尺真丈夫”将人物气概具象化;苏轼《送参寥师》里“轩昂气宇如春松”,则赋予其文人风骨的多重维度。

从审美观照角度看,“轩昂”的美学构成包含三个层面:首先是物理维度,如《营造法式》中“斗拱轩昂”的建筑美学,通过结构张力建构空间的崇高感;其次是行为维度,《世说新语》载嵇康“岩岩若孤松独立”般的风仪,暗合“轩昂”的动态平衡;最终升华至精神向度,王阳明《传习录》提倡的“良知光明”,实质是追求心灵境界的“轩昂”化。这种由形入神的递进式审美,构成中华美学独特的话语体系。

现代语境下,“轩昂”的语义边界发生适度拓延。商务文案中“品牌气度轩昂”强调市场领导力,社交媒体则流行“昂首轩昂”的励志表达。值得关注的是,该词在学术领域焕发新生机,考古学家通过青铜器铭文重构先秦礼仪制度时,发现“轩昂”与祭祀仪轨的深刻关联。这种古今话语的对接,既延续文化根脉,又彰显语言生命力。

在跨文化传播视域中,“轩昂”恰可与西方文化中的“sublime”(崇高)概念对话。埃德蒙·伯克在《论崇高与美》中强调的恐惧与赞叹交织的心理机制,与《庄子·逍遥游》里“背负青天”的大鹏意象形成跨时空共鸣。这种比较文学视角,不仅揭示不同文明对崇高之美的相似认知,更启示我们:语言作为文化载体,本质是人类共通的精神密码。

在视觉设计领域,“轩昂”概念正突破文字束缚转化为美学符号。建筑师张锦秋设计的陕西历史博物馆,以飞檐翘角诠释“檐牙轩昂”的空间叙事;国潮品牌将“昂”字拆解重组为品牌标识,赋予传统意象年轻化表达。这类实践印证了语言学转向理论的观点:词汇在具体语境中不断重构,持续生成新的语义网络。

从甲骨文的刻痕到数字时代的像素点,“轩昂”持续参与着中华文明的自我形塑。其拼音所承载的声韵节奏,字形结构暗含的空间美学,语义演变映射的文化轨迹,共同编织成动态传承的文化基因链。当我们在键盘输入这四个拼音字母时,指尖划过的不仅是符号序列,更是穿越千年的文明脉动。这种跨越时空的语言生命力,正是中文作为中华文明载体的独特魅力所在。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 轩昂的拼音及解释Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。