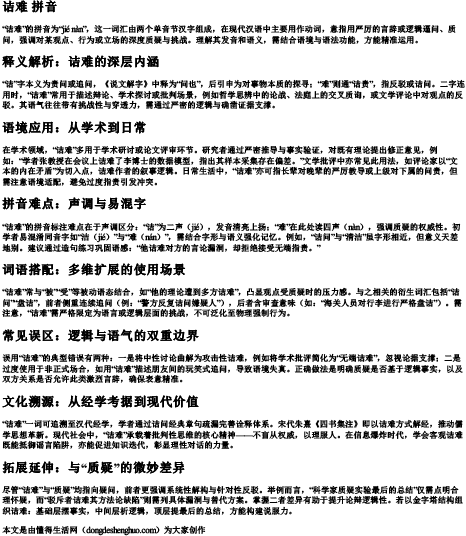

“诘难”的拼音为“jié nàn”,这一词汇由两个单音节汉字组成,在现代汉语中主要用作动词,意指用严厉的言辞或逻辑逼问、质问,强调对某观点、行为或立场的深度质疑与挑战。理解其发音和语义,需结合语境与语法功能,方能精准运用。

“诘”字本义为责问或追问,《说文解字》中释为“问也”,后引申为对事物本质的探寻;“难”则通“诘责”,指反驳或诘问。二字连用时,“诘难”常用于描述辩论、学术探讨或批判场景,例如哲学思辨中的论战、法庭上的交叉质询,或文学评论中对观点的反驳。其语气往往带有挑战性与穿透力,需通过严密的逻辑与确凿证据支撑。

在学术领域,“诘难”多用于学术研讨或论文评审环节。研究者通过严密推导与事实验证,对既有理论提出修正意见,例如:“学者张教授在会议上诘难了李博士的数据模型,指出其样本采集存在偏差。”文学批评中亦常见此用法,如评论家以“文本的内在矛盾”为切入点,诘难作者的叙事逻辑。日常生活中,“诘难”亦可指长辈对晚辈的严厉教导或上级对下属的问责,但需注意语境适配,避免过度指责引发冲突。

“诘难”的拼音标注难点在于声调区分:“诘”为二声(jié),发音清亮上扬;“难”在此处读四声(nàn),强调质疑的权威性。初学者易混淆同音字如“洁(jié)”与“难(nán)”,需结合字形与语义强化记忆。例如,“诘问”与“清洁”虽字形相近,但意义天差地别。建议通过造句练习巩固语感:“他诘难对方的言论漏洞,却拒绝接受无端指责。”

“诘难”常与“被”“受”等被动语态结合,如“他的理论遭到多方诘难”,凸显观点受质疑时的压力感。与之相关的衍生词汇包括“诘问”“盘诘”,前者侧重连续追问(例:“警方反复诘问嫌疑人”),后者含审查意味(如:“海关人员对行李进行严格盘诘”)。需注意,“诘难”需严格限定为语言或逻辑层面的挑战,不可泛化至物理强制行为。

误用“诘难”的典型错误有两种:一是将中性讨论曲解为攻击性诘难,例如将学术批评简化为“无端诘难”,忽视论据支撑;二是过度使用于非正式场合,如用“诘难”描述朋友间的玩笑式追问,导致语境失真。正确做法是明确质疑是否基于逻辑事实,以及双方关系是否允许此类激烈言辞,确保表意精准。

“诘难”一词可追溯至汉代经学,学者通过诘问经典章句疏漏完善诠释体系。宋代朱熹《四书集注》即以诘难方式解经,推动儒学思想革新。现代社会中,“诘难”承载着批判性思维的核心精神——不盲从权威,以理服人。在信息爆炸时代,学会客观诘难既能抵御谣言陷阱,亦能促进知识迭代,彰显理性对话的力量。

尽管“诘难”与“质疑”均指向疑问,前者更强调系统性解构与针对性反驳。举例而言,“科学家质疑实验最后的总结”仅需点明合理怀疑,而“驳斥者诘难其方法论缺陷”则需列具体漏洞与替代方案。掌握二者差异有助于提升论辩逻辑性。若以金字塔结构组织诘难:基础层摆事实,中间层析逻辑,顶层提最后的总结,方能构建说服力。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 诘难 拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。