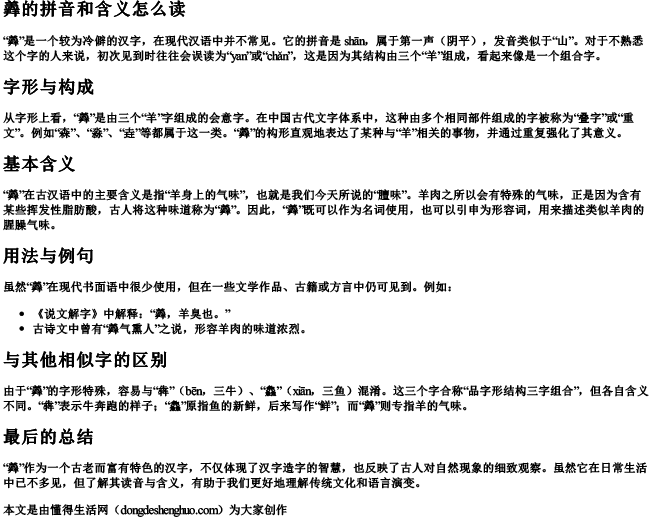

“羴”是一个较为冷僻的汉字,在现代汉语中并不常见。它的拼音是 shān,属于第一声(阴平),发音类似于“山”。对于不熟悉这个字的人来说,初次见到时往往会误读为“yan”或“chǎn”,这是因为其结构由三个“羊”组成,看起来像是一个组合字。

从字形上看,“羴”是由三个“羊”字组成的会意字。在中国古代文字体系中,这种由多个相同部件组成的字被称为“叠字”或“重文”。例如“森”、“淼”、“垚”等都属于这一类。“羴”的构形直观地表达了某种与“羊”相关的事物,并通过重复强化了其意义。

“羴”在古汉语中的主要含义是指“羊身上的气味”,也就是我们今天所说的“膻味”。羊肉之所以会有特殊的气味,正是因为含有某些挥发性脂肪酸,古人将这种味道称为“羴”。因此,“羴”既可以作为名词使用,也可以引申为形容词,用来描述类似羊肉的腥臊气味。

虽然“羴”在现代书面语中很少使用,但在一些文学作品、古籍或方言中仍可见到。例如:

由于“羴”的字形特殊,容易与“犇”(bēn,三牛)、“鱻”(xiān,三鱼)混淆。这三个字合称“品字形结构三字组合”,但各自含义不同。“犇”表示牛奔跑的样子;“鱻”原指鱼的新鲜,后来写作“鲜”;而“羴”则专指羊的气味。

“羴”作为一个古老而富有特色的汉字,不仅体现了汉字造字的智慧,也反映了古人对自然现象的细致观察。虽然它在日常生活中已不多见,但了解其读音与含义,有助于我们更好地理解传统文化和语言演变。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 羴的拼音和含义怎么读Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。