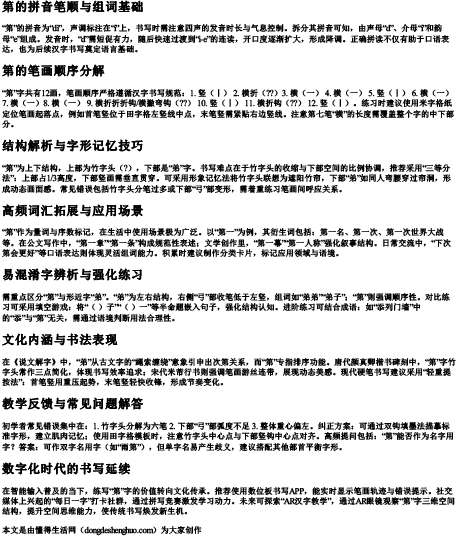

“第”的拼音为“dì”,声调标注在“i”上,书写时需注意四声的发音时长与气息控制。拆分其拼音可知,由声母“d”、介母“i”和韵母“e”组成。发音时,“d”需短促有力,随后快速过渡到“i-e”的连读,开口度逐渐扩大,形成降调。正确拼读不仅有助于口语表达,也为后续汉字书写奠定语言基础。

“第”字共有12画,笔画顺序严格遵循汉字书写规范:1. 竖(丨) 2. 横折(??)3. 横(一) 4. 横(一) 5. 竖(丨) 6. 横(一) 7. 横(一)8. 横(一) 9. 横折折折钩/横撇弯钩(??) 10. 竖(丨) 11. 横折钩(??) 12. 竖(丨)。练习时建议使用米字格纸定位笔画起落点,例如首笔竖位于田字格左竖线中点,末笔竖需紧贴右边竖线。注意第七笔“横”的长度需覆盖整个字的中下部分。

“第”为上下结构,上部为竹字头(?),下部是“弟”字。书写难点在于竹字头的收缩与下部空间的比例协调,推荐采用“三等分法”:上部占1/3高度,下部竖画需垂直贯穿。可采用形象记忆法将竹字头联想为遮阳竹帘,下部“弟”如同人弯腰穿过帘洞,形成动态画面感。常见错误包括竹字头分笔过多或下部“弓”部变形,需着重练习笔画间呼应关系。

“第”作为量词与序数标记,在生活中使用场景极为广泛。以“第一”为例,其衍生词包括:第一名、第一次、第一次世界大战等。在公文写作中,“第一章”“第一条”构成规范性表述;文学创作里,“第一幕”“第一人称”强化叙事结构。日常交流中,“下次第会更好”等口语表达则体现灵活组词能力。积累时建议制作分类卡片,标记应用领域与语境。

需重点区分“第”与形近字“弟”。“弟”为左右结构,右侧“弓”部收笔低于左竖,组词如“弟弟”“弟子”;“第”则强调顺序性。对比练习可采用填空游戏:将“( )子”“( )一”等半命题嵌入句子,强化结构认知。进阶练习可结合成语:如“忝列门墙”中的“忝”与“第”无关,需通过语境判断用法合理性。

在《说文解字》中,“弟”从古文字的“繩索缠绕”意象引申出次第关系,而“第”专指排序功能。唐代颜真卿楷书碑刻中,“第”字竹字头常作三点简化,体现书写效率追求;宋代米芾行书则强调笔画游丝连带,展现动态美感。现代硬笔书写建议采用“轻重提按法”:首笔竖用重压起势,末笔竖轻快收锋,形成节奏变化。

初学者常见错误集中在:1. 竹字头分解为六笔 2. 下部“弓”部弧度不足 3. 整体重心偏左。纠正方案:可通过双钩填墨法描摹标准字形,建立肌肉记忆;使用田字格模板时,注意竹字头中心点与下部竖钩中心点对齐。高频提问包括:“第”能否作为名字用字?答案:可作双字名用字(如“雨第”),但单字名易产生歧义,建议搭配其他部首平衡字形。

在智能输入普及的当下,练写“第”字的价值转向文化传承。推荐使用数位板书写APP,能实时显示笔画轨迹与错误提示。社交媒体上兴起的“每日一字”打卡社群,通过拼写竞赛激发学习动力。未来可探索“AR汉字教学”,通过AR眼镜观察“第”字三维空间结构,提升空间思维能力,使传统书写焕发新生机。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。