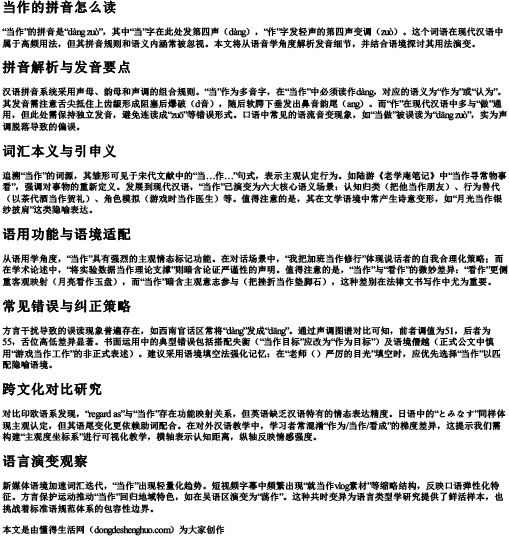

“当作”的拼音是“dàng zuò”,其中“当”字在此处发第四声(dàng),“作”字发轻声的第四声变调(zuò)。这个词语在现代汉语中属于高频用法,但其拼音规则和语义内涵常被忽视。本文将从语音学角度解析发音细节,并结合语境探讨其用法演变。

汉语拼音系统采用声母、韵母和声调的组合规则。“当”作为多音字,在“当作”中必须读作dàng,对应的语义为“作为”或“认为”。其发音需注意舌尖抵住上齿龈形成阻塞后爆破(d音),随后软腭下垂发出鼻音韵尾(ang)。而“作”在现代汉语中多与“做”通用,但此处需保持独立发音,避免连读成“zuō”等错误形式。口语中常见的语流音变现象,如“当做”被误读为“dāng zuò”,实为声调脱落导致的偏误。

追溯“当作”的词源,其雏形可见于宋代文献中的“当…作…”句式,表示主观认定行为。如陆游《老学庵笔记》中“当作寻常物事看”,强调对事物的重新定义。发展到现代汉语,“当作”已演变为六大核心语义场景:认知归类(把他当作朋友)、行为替代(以茶代酒当作贺礼)、角色模拟(游戏时当作医生)等。值得注意的是,其在文学语境中常产生诗意变形,如“月光当作银纱披肩”这类隐喻表达。

从语用学角度,“当作”具有强烈的主观情态标记功能。在对话场景中,“我把加班当作修行”体现说话者的自我合理化策略;而在学术论述中,“将实验数据当作理论支撑”则暗含论证严谨性的声明。值得注意的是,“当作”与“看作”的微妙差异:“看作”更侧重客观映射(月亮看作玉盘),而“当作”暗含主观意志参与(把挫折当作垫脚石),这种差别在法律文书写作中尤为重要。

方言干扰导致的误读现象普遍存在,如西南官话区常将“dàng”发成“dāng”。通过声调图谱对比可知,前者调值为51,后者为55,舌位高低差异显著。书面运用中的典型错误包括搭配失衡(“当作目标”应改为“作为目标”)及语境僭越(正式公文中慎用“游戏当作工作”的非正式表述)。建议采用语境填空法强化记忆:在“老师()严厉的目光”填空时,应优先选择“当作”以匹配隐喻语境。

对比印欧语系发现,“regard as”与“当作”存在功能映射关系,但英语缺乏汉语特有的情态表达精度。日语中的“とみなす”同样体现主观认定,但其语尾变化更依赖助词配合。在对外汉语教学中,学习者常混淆“作为/当作/看成”的梯度差异,这提示我们需构建“主观度坐标系”进行可视化教学,横轴表示认知距离,纵轴反映情感强度。

新媒体语境加速词汇迭代,“当作”出现轻量化趋势。短视频字幕中频繁出现“就当作vlog素材”等缩略结构,反映口语弹性化特征。方言保护运动推动“当作”回归地域特色,如在吴语区演变为“荡作”。这种共时变异为语言类型学研究提供了鲜活样本,也挑战着标准语规范体系的包容性边界。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 当作的拼音怎么读Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。