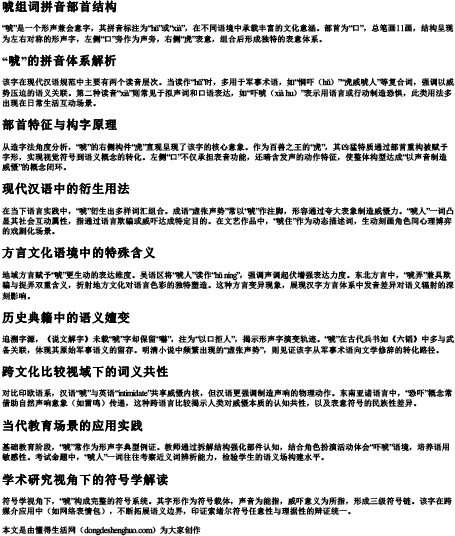

“唬”是一个形声兼会意字,其拼音标注为“hǔ”或“xià”,在不同语境中承载丰富的文化意涵。部首为“口”,总笔画11画,结构呈现为左右对称的形声字,左侧“口”旁作为声旁,右侧“虎”表意,组合后形成独特的表意体系。

该字在现代汉语规范中主要有两个读音层次。当读作“hǔ”时,多用于军事术语,如“恫吓(hǔ)”“虎威唬人”等复合词,强调以威势压迫的语义关联。第二种读音“xià”则常见于拟声词和口语表达,如“吓唬(xià hu)”表示用语言或行动制造恐惧,此类用法多出现在日常生活互动场景。

从造字法角度分析,“唬”的右侧构件“虎”直观呈现了该字的核心意象。作为百兽之王的“虎”,其凶猛特质通过部首重构被赋予字形,实现视觉符号到语义概念的转化。左侧“口”不仅承担表音功能,还暗含发声的动作特征,使整体构型达成“以声音制造威慑”的概念闭环。

在当下语言实践中,“唬”衍生出多样词汇组合。成语“虚张声势”常以“唬”作注脚,形容通过夸大表象制造威慑力。“唬人”一词凸显其社会互动属性,指通过语言欺骗或威吓达成特定目的。在文艺作品中,“唬住”作为动态描述词,生动刻画角色间心理博弈的戏剧化场景。

地域方言赋予“唬”更生动的表达维度。吴语区将“唬人”读作“hǔ níng”,强调声调起伏增强表达力度。东北方言中,“唬弄”兼具欺骗与捉弄双重含义,折射地方文化对语言色彩的独特塑造。这种方言变异现象,展现汉字方言体系中发音差异对语义辐射的深刻影响。

追溯字源,《说文解字》未载“唬”字却保留“嚇”,注为“以口拒人”,揭示形声字演变轨迹。“唬”在古代兵书如《六韬》中多与武备关联,体现其原始军事语义的留存。明清小说中频繁出现的“虚张声势”,则见证该字从军事术语向文学修辞的转化路径。

对比印欧语系,汉语“唬”与英语“intimidate”共享威慑内核,但汉语更强调制造声响的物理动作。东南亚诸语言中,“恐吓”概念常借助自然声响意象(如雷鸣)传递,这种跨语言比较揭示人类对威慑本质的认知共性,以及表意符号的民族性差异。

基础教育阶段,“唬”常作为形声字典型例证。教师通过拆解结构强化部件认知,结合角色扮演活动体会“吓唬”语境,培养语用敏感性。考试命题中,“唬人”一词往往考察近义词辨析能力,检验学生的语义场构建水平。

符号学视角下,“唬”构成完整的符号系统。其字形作为符号载体,声音为能指,威吓意义为所指,形成三级符号链。该字在跨媒介应用中(如网络表情包),不断拓展语义边界,印证索绪尔符号任意性与理据性的辩证统一。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 唬组词拼音部首结构Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。