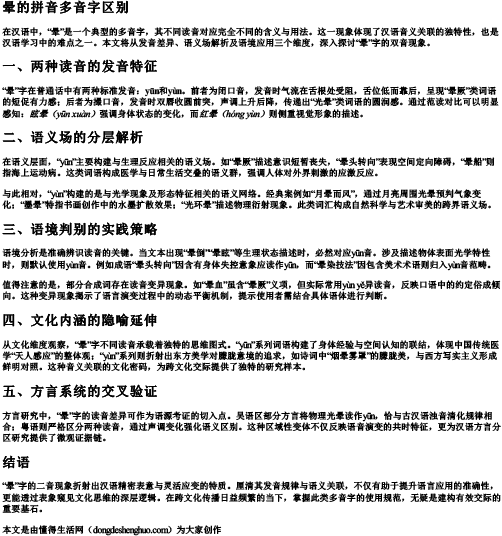

在汉语中,“晕”是一个典型的多音字,其不同读音对应完全不同的含义与用法。这一现象体现了汉语音义关联的独特性,也是汉语学习中的难点之一。本文将从发音差异、语义场解析及语境应用三个维度,深入探讨“晕”字的双音现象。

“晕”字在普通话中有两种标准发音:yūn和yùn。前者为闭口音,发音时气流在舌根处受阻,舌位低而靠后,呈现“晕厥”类词语的短促有力感;后者为撮口音,发音时双唇收圆前突,声调上升后降,传递出“光晕”类词语的圆润感。通过范读对比可以明显感知:眩晕(yūn xuàn)强调身体状态的变化,而红晕(hóng yùn)则侧重视觉形象的描述。

在语义层面,“yūn”主要构建与生理反应相关的语义场。如“晕厥”描述意识短暂丧失,“晕头转向”表现空间定向障碍,“晕船”则指海上运动病。这类词语构成医学与日常生活交叠的语义群,强调人体对外界刺激的应激反应。

与此相对,“yùn”构建的是与光学现象及形态特征相关的语义网络。经典案例如“月晕而风”,通过月亮周围光晕预判气象变化;“墨晕”特指书画创作中的水墨扩散效果;“光环晕”描述物理衍射现象。此类词汇构成自然科学与艺术审美的跨界语义场。

语境分析是准确辨识读音的关键。当文本出现“晕倒”“晕眩”等生理状态描述时,必然对应yūn音。涉及描述物体表面光学特性时,则默认使用yùn音。例如成语“晕头转向”因含有身体失控意象应读作yūn,而“晕染技法”因包含美术术语则归入yùn音范畴。

值得注意的是,部分合成词存在读音变异现象。如“晕血”虽含“晕厥”义项,但实际常用yùn yě异读音,反映口语中的约定俗成倾向。这种变异现象揭示了语言演变过程中的动态平衡机制,提示使用者需结合具体语体进行判断。

从文化维度观察,“晕”字不同读音承载着独特的思维图式。“yūn”系列词语构建了身体经验与空间认知的联结,体现中国传统医学“天人感应”的整体观;“yùn”系列则折射出东方美学对朦胧意境的追求,如诗词中“烟晕雾罩”的朦胧美,与西方写实主义形成鲜明对照。这种音义关联的文化密码,为跨文化交际提供了独特的研究样本。

方言研究中,“晕”字的读音差异可作为语源考证的切入点。吴语区部分方言将物理光晕读作yūn,恰与古汉语浊音清化规律相合;粤语则严格区分两种读音,通过声调变化强化语义区别。这种区域性变体不仅反映语音演变的共时特征,更为汉语方言分区研究提供了微观证据链。

“晕”字的二音现象折射出汉语精密表意与灵活应变的特质。厘清其发音规律与语义关联,不仅有助于提升语言应用的准确性,更能透过表象窥见文化思维的深层逻辑。在跨文化传播日益频繁的当下,掌握此类多音字的使用规范,无疑是建构有效交际的重要基石。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 晕的拼音多音字区别Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。