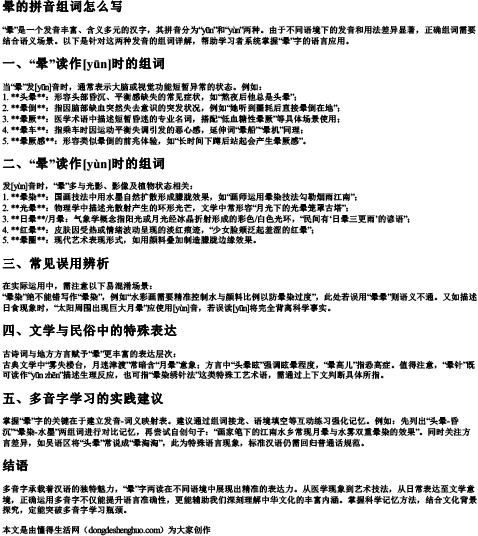

“晕”是一个发音丰富、含义多元的汉字,其拼音分为“yūn”和“yùn”两种。由于不同语境下的发音和用法差异显著,正确组词需要结合语义场景。以下是针对这两种发音的组词详解,帮助学习者系统掌握“晕”字的语言应用。

当“晕”发[yūn]音时,通常表示大脑或视觉功能短暂异常的状态。例如:

1. **头晕**:形容头部昏沉、平衡感缺失的常见症状,如“熬夜后他总是头晕”;

2. **晕倒**:指因脑部缺血突然失去意识的突发状况,例如“她听到噩耗后直接晕倒在地”;

3. **晕厥**:医学术语中描述短暂昏迷的专业名词,搭配“低血糖性晕厥”等具体场景使用;

4. **晕车**:指乘车时因运动平衡失调引发的恶心感,延伸词“晕船”“晕机”同理;

5. **晕厥感**:形容类似晕倒的前兆体验,如“长时间下蹲后站起会产生晕厥感”。

发[yùn]音时,“晕”多与光影、影像及植物状态相关:

1. **晕染**:国画技法中用水墨自然扩散形成朦胧效果,如“画师运用晕染技法勾勒烟雨江南”;

2. **光晕**:物理学中描述光散射产生的环形光芒,文学中常形容“月光下的光晕笼罩古塔”;

3. **日晕**/月晕:气象学概念指阳光或月光经冰晶折射形成的彩色/白色光环,“民间有‘日晕三更雨’的谚语”;

4. **红晕**:皮肤因受热或情绪波动呈现的淡红痕迹,“少女脸颊泛起羞涩的红晕”;

5. **晕圈**:现代艺术表现形式,如用颜料叠加制造朦胧边缘效果。

在实际运用中,需注意以下易混淆场景:

“晕染”绝不能错写作“晕染”,例如“水彩画需要精准控制水与颜料比例以防晕染过度”,此处若误用“晕晕”则语义不通。又如描述日食现象时,“太阳周围出现巨大月晕”应使用[yùn]音,若误读[yūn]将完全背离科学事实。

古诗词与地方方言赋予“晕”更丰富的表达层次:

古典文学中“雾失楼台,月迷津渡”常暗含“月晕”意象;方言中“头晕眩”强调眩晕程度,“晕高儿”指恐高症。值得注意,“晕针”既可读作“yūn zhēn”描述生理反应,也可指“晕染绣针法”这类特殊工艺术语,需通过上下文判断具体所指。

掌握“晕”字的关键在于建立发音-词义映射表。建议通过组词接龙、语境填空等互动练习强化记忆。例如:先列出“头晕-昏沉”“晕染-水墨”两组词进行对比记忆,再尝试自创句子:“画家笔下的江南水乡常现月晕与水雾双重晕染的效果”。同时关注方言差异,如吴语区将“头晕”常说成“晕淘淘”,此为特殊语言现象,标准汉语仍需回归普通话规范。

多音字承载着汉语的独特魅力,“晕”字两读在不同语境中展现出精准的表达力。从医学现象到艺术技法,从日常表达至文学意境,正确运用多音字不仅能提升语言准确性,更能辅助我们深刻理解中华文化的丰富内涵。掌握科学记忆方法,结合文化背景探究,定能突破多音字学习瓶颈。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 晕的拼音组词怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。