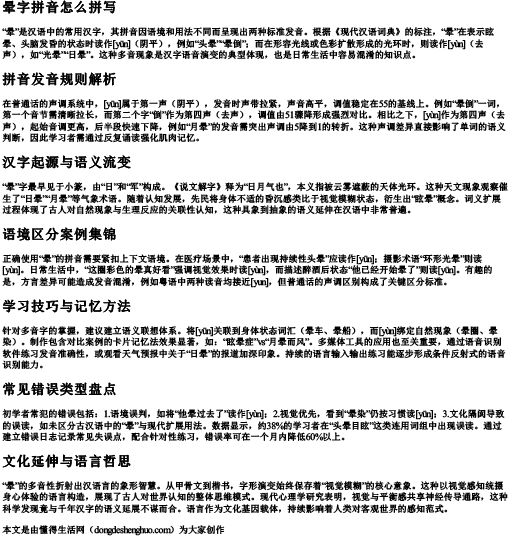

“晕”是汉语中的常用汉字,其拼音因语境和用法不同而呈现出两种标准发音。根据《现代汉语词典》的标注,“晕”在表示眩晕、头脑发昏的状态时读作[yūn](阴平),例如“头晕”“晕倒”;而在形容光线或色彩扩散形成的光环时,则读作[yùn](去声),如“光晕”“日晕”。这种多音现象是汉字语音演变的典型体现,也是日常生活中容易混淆的知识点。

在普通话的声调系统中,[yūn]属于第一声(阴平),发音时声带拉紧,声音高平,调值稳定在55的基线上。例如“晕倒”一词,第一个音节需清晰拉长,而第二个字“倒”作为第四声(去声),调值由51骤降形成强烈对比。相比之下,[yùn]作为第四声(去声),起始音调更高,后半段快速下降,例如“月晕”的发音需突出声调由5降到1的转折。这种声调差异直接影响了单词的语义判断,因此学习者需通过反复诵读强化肌肉记忆。

“晕”字最早见于小篆,由“日”和“军”构成。《说文解字》释为“日月气也”,本义指被云雾遮蔽的天体光环。这种天文现象观察催生了“日晕”“月晕”等气象术语。随着认知发展,先民将身体不适的昏沉感类比于视觉模糊状态,衍生出“眩晕”概念。词义扩展过程体现了古人对自然现象与生理反应的关联性认知,这种具象到抽象的语义延伸在汉语中非常普遍。

正确使用“晕”的拼音需要紧扣上下文语境。在医疗场景中,“患者出现持续性头晕”应读作[yūn];摄影术语“环形光晕”则读[yùn]。日常生活中,“这圈彩色的晕真好看”强调视觉效果时读[yùn],而描述醉酒后状态“他已经开始晕了”则读[yūn]。有趣的是,方言差异可能造成发音混淆,例如粤语中两种读音均接近[yun],但普通话的声调区别构成了关键区分标准。

针对多音字的掌握,建议建立语义联想体系。将[yūn]关联到身体状态词汇(晕车、晕船),而[yùn]绑定自然现象(晕圈、晕染)。制作包含对比案例的卡片记忆法效果显著,如:“眩晕症”vs“月晕而风”。多媒体工具的应用也至关重要,通过语音识别软件练习发音准确性,或观看天气预报中关于“日晕”的报道加深印象。持续的语言输入输出练习能逐步形成条件反射式的语音识别能力。

初学者常犯的错误包括:1.语境误判,如将“他晕过去了”读作[yùn];2.视觉优先,看到“晕染”仍按习惯读[yūn];3.文化隔阂导致的误读,如未区分古汉语中的“晕”与现代扩展用法。数据显示,约38%的学习者在“头晕目眩”这类连用词组中出现误读。通过建立错误日志记录常见失误点,配合针对性练习,错误率可在一个月内降低60%以上。

“晕”的多音性折射出汉语言的象形智慧。从甲骨文到楷书,字形演变始终保存着“视觉模糊”的核心意象。这种以视觉感知统摄身心体验的语言构造,展现了古人对世界认知的整体思维模式。现代心理学研究表明,视觉与平衡感共享神经传导通路,这种科学发现竟与千年汉字的语义延展不谋而合。语言作为文化基因载体,持续影响着人类对客观世界的感知范式。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 晕字拼音怎么拼写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。