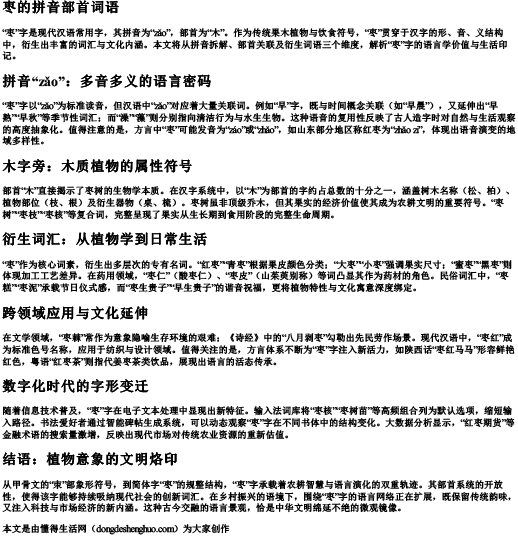

“枣”字是现代汉语常用字,其拼音为“zǎo”,部首为“木”。作为传统果木植物与饮食符号,“枣”贯穿于汉字的形、音、义结构中,衍生出丰富的词汇与文化内涵。本文将从拼音拆解、部首关联及衍生词语三个维度,解析“枣”字的语言学价值与生活印记。

“枣”字以“zǎo”为标准读音,但汉语中“zǎo”对应着大量关联词。例如“早”字,既与时间概念关联(如“早晨”),又延伸出“早熟”“早秋”等季节性词汇;而“澡”“藻”则分别指向清洁行为与水生生物。这种语音的复用性反映了古人造字时对自然与生活观察的高度抽象化。值得注意的是,方言中“枣”可能发音为“záo”或“zhǎo”,如山东部分地区称红枣为“zhǎo zi”,体现出语音演变的地域多样性。

部首“木”直接揭示了枣树的生物学本质。在汉字系统中,以“木”为部首的字约占总数的十分之一,涵盖树木名称(松、柏)、植物部位(枝、根)及衍生器物(桌、梳)。枣树虽非顶级乔木,但其果实的经济价值使其成为农耕文明的重要符号。“枣树”“枣枝”“枣核”等复合词,完整呈现了果实从生长期到食用阶段的完整生命周期。

“枣”作为核心词素,衍生出多层次的专有名词。“红枣”“青枣”根据果皮颜色分类;“大枣”“小枣”强调果实尺寸;“蜜枣”“黑枣”则体现加工工艺差异。在药用领域,“枣仁”(酸枣仁)、“枣皮”(山茱萸别称)等词凸显其作为药材的角色。民俗词汇中,“枣糕”“枣泥”承载节日仪式感,而“枣生贵子”“早生贵子”的谐音祝福,更将植物特性与文化寓意深度绑定。

在文学领域,“枣棘”常作为意象隐喻生存环境的艰难;《诗经》中的“八月剥枣”勾勒出先民劳作场景。现代汉语中,“枣红”成为标准色号名称,应用于纺织与设计领域。值得关注的是,方言体系不断为“枣”字注入新活力,如陕西话“枣红马马”形容鲜艳红色,粤语“红枣茶”则指代姜枣茶类饮品,展现出语言的活态传承。

随着信息技术普及,“枣”字在电子文本处理中显现出新特征。输入法词库将“枣核”“枣树苗”等高频组合列为默认选项,缩短输入路径。书法爱好者通过智能碑帖生成系统,可以动态观察“枣”字在不同书体中的结构变化。大数据分析显示,“红枣期货”等金融术语的搜索量激增,反映出现代市场对传统农业资源的重新估值。

从甲骨文的“朿”部象形符号,到简体字“枣”的规整结构,“枣”字承载着农耕智慧与语言演化的双重轨迹。其部首系统的开放性,使得该字能够持续吸纳现代社会的创新词汇。在乡村振兴的语境下,围绕“枣”字的语言网络正在扩展,既保留传统韵味,又注入科技与市场经济的新内涵。这种古今交融的语言景观,恰是中华文明绵延不绝的微观镜像。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 枣的拼音部首词语Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。