“枣”这个汉字承载着中华饮食文化的深厚底蕴。它的拼音为“zǎo”,声调为第三声,常与红色果实、养生价值相关联。作为日常用语中的高频汉字,“枣”的使用场景横跨文学、饮食及中医药领域,其笔画结构的规范书写也体现了汉字书写的艺术性。以下将从拼音解析、笔顺规则与组词应用三个维度展开介绍。

“枣”的拼音“zǎo”由声母“z”、介母“a”与上声调构成。声母“z”需舌尖抵住齿龈阻碍气流,发出清辅音;介母“a”开口度较大,使音节基础音饱满。第三声的降升调值需要先降后扬,形成“3→2→4”的音高变化,体现普通话声调的起伏特征。在语流中常出现变调现象,当“枣”位于后字时可能读作轻声,如“枣儿”(zǎor)。掌握标准发音对语言学习者尤为重要,可通过舌位动态图辅助练习。

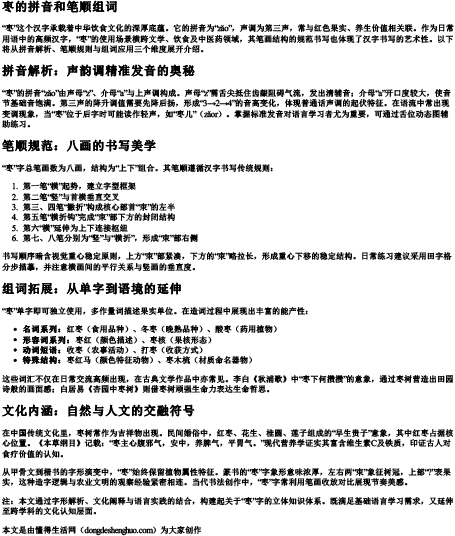

“枣”字总笔画数为八画,结构为“上下”组合。其笔顺遵循汉字书写传统规则:

书写顺序暗含视觉重心稳定原则,上方“朿”部紧凑,下方的“朿”略拉长,形成重心下移的稳定结构。日常练习建议采用田字格分步描摹,并注意横画间的平行关系与竖画的垂直度。

“枣”单字即可独立使用,多作量词描述果实单位。在造词过程中展现出丰富的能产性:

这些词汇不仅在日常交流高频出现,在古典文学作品中亦常见。李白《秋浦歌》中“枣下何攒攒”的意象,通过枣树营造出田园诗般的画面感;白居易《杏园中枣树》则借枣树顽强生命力表达生命哲思。

在中国传统文化里,枣树常作为吉祥物出现。民间婚俗中,红枣、花生、桂圆、莲子组成的“早生贵子”意象,其中红枣占据核心位置。《本草纲目》记载:“枣主心腹邪气,安中,养脾气,平胃气。”现代营养学证实其富含维生素C及铁质,印证古人对食疗价值的认知。

从甲骨文到楷书的字形演变中,“枣”始终保留植物属性特征。篆书的“枣”字象形意味浓厚,左右两“朿”象征树冠,上部“?”表果实,这种造字逻辑与农业文明的观察经验紧密相连。当代书法创作中,“枣”字常利用笔画收放对比展现节奏美感。

注:本文通过字形解析、文化阐释与语言实践的结合,构建起关于“枣”字的立体知识体系。既满足基础语言学习需求,又延伸至跨学科的文化认知层面。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 枣的拼音和笔顺组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。