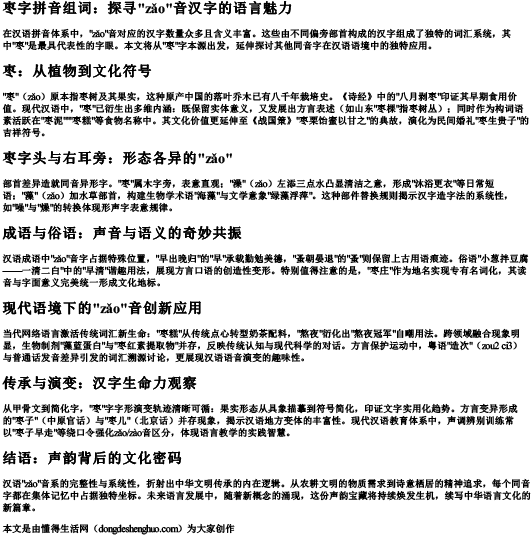

在汉语拼音体系中,"zǎo"音对应的汉字数量众多且含义丰富。这些由不同偏旁部首构成的汉字组成了独特的词汇系统,其中"枣"是最具代表性的字眼。本文将从"枣"字本源出发,延伸探讨其他同音字在汉语语境中的独特应用。

"枣"(zǎo)原本指枣树及其果实,这种原产中国的落叶乔木已有八千年栽培史。《诗经》中的"八月剥枣"印证其早期食用价值。现代汉语中,"枣"已衍生出多维内涵:既保留实体意义,又发展出方言表述(如山东"枣棵"指枣树丛);同时作为构词语素活跃在"枣泥"""枣糕"等食物名称中。其文化价值更延伸至《战国策》"枣栗饴蜜以甘之"的典故,演化为民间婚礼"枣生贵子"的吉祥符号。

部首差异造就同音异形字。"枣"属木字旁,表意直观;"澡"(zǎo)左添三点水凸显清洁之意,形成"沐浴更衣"等日常短语;"藻"(zǎo)加水草部首,构建生物学术语"海藻"与文学意象"绿藻浮萍"。这种部件替换规则揭示汉字造字法的系统性,如"噪"与"燥"的转换体现形声字表意规律。

汉语成语中"zǎo"音字占据特殊位置,"早出晚归"的"早"承载勤勉美德,"蚤朝晏退"的"蚤"则保留上古用语痕迹。俗语"小葱拌豆腐——一清二白"中的"早清"谐趣用法,展现方言口语的创造性变形。特别值得注意的是,"枣庄"作为地名实现专有名词化,其读音与字面意义完美统一形成文化地标。

当代网络语言激活传统词汇新生命:"枣糕"从传统点心转型奶茶配料,"熬夜"衍化出"熬夜冠军"自嘲用法。跨领域融合现象明显,生物制剂"藻蓝蛋白"与"枣红素提取物"并存,反映传统认知与现代科学的对话。方言保护运动中,粤语"造次"(zou2 ci3)与普通话发音差异引发的词汇溯源讨论,更展现汉语语音演变的趣味性。

从甲骨文到简化字,"枣"字字形演变轨迹清晰可循:果实形态从具象描摹到符号简化,印证文字实用化趋势。方言变异形成的"枣子"(中原官话)与"枣儿"(北京话)并存现象,揭示汉语地方变体的丰富性。现代汉语教育体系中,声调辨别训练常以"枣子早走"等绕口令强化zǎo/zào音区分,体现语言教学的实践智慧。

汉语"zǎo"音系的完整性与系统性,折射出中华文明传承的内在逻辑。从农耕文明的物质需求到诗意栖居的精神追求,每个同音字都在集体记忆中占据独特坐标。未来语言发展中,随着新概念的涌现,这份声韵宝藏将持续焕发生机,续写中华语言文化的新篇章。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 枣字拼音组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。