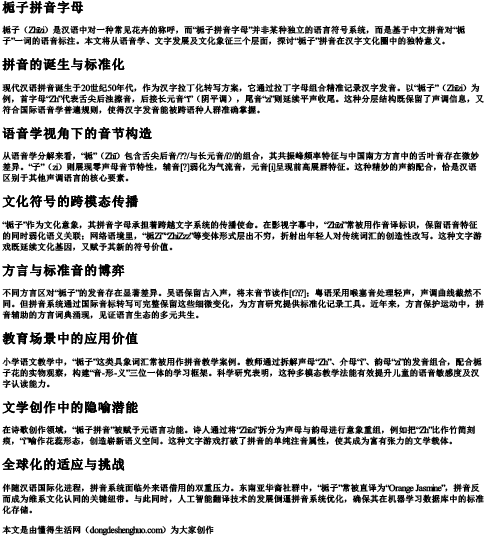

栀子(Zhīzi)是汉语中对一种常见花卉的称呼,而“栀子拼音字母”并非某种独立的语言符号系统,而是基于中文拼音对“栀子”一词的语音标注。本文将从语音学、文字发展及文化象征三个层面,探讨“栀子”拼音在汉字文化圈中的独特意义。

现代汉语拼音诞生于20世纪50年代,作为汉字拉丁化转写方案,它通过拉丁字母组合精准记录汉字发音。以“栀子”(Zhīzi)为例,首字母“Zh”代表舌尖后浊擦音,后接长元音“ī”(阴平调),尾音“zi”则延续平声收尾。这种分层结构既保留了声调信息,又符合国际语音学普遍规则,使得汉字发音能被跨语种人群准确掌握。

从语音学分解来看,“栀”(Zhī)包含舌尖后音/??/与长元音/i?/的组合,其共振峰频率特征与中国南方方言中的舌叶音存在微妙差异。“子”(zi)则展现零声母音节特性,辅音[?]弱化为气流音,元音[i]呈现前高展唇特征。这种精妙的声韵配合,恰是汉语区别于其他声调语言的核心要素。

“栀子”作为文化意象,其拼音字母承担着跨越文字系统的传播使命。在影视字幕中,“Zhīzi”常被用作音译标识,保留语音特征的同时弱化语义关联;网络语境里,“栀Zi”“ZhiZzz”等变体形式层出不穷,折射出年轻人对传统词汇的创造性改写。这种文字游戏既延续文化基因,又赋予其新的符号价值。

不同方言区对“栀子”的发音存在显著差异。吴语保留古入声,将末音节读作[t?i?];粤语采用喉塞音处理轻声,声调曲线截然不同。但拼音系统通过国际音标转写可完整保留这些细微变化,为方言研究提供标准化记录工具。近年来,方言保护运动中,拼音辅助的方言词典涌现,见证语言生态的多元共生。

小学语文教学中,“栀子”这类具象词汇常被用作拼音教学案例。教师通过拆解声母“Zh”、介母“i”、韵母“zi”的发音组合,配合栀子花的实物观察,构建“音-形-义”三位一体的学习框架。科学研究表明,这种多模态教学法能有效提升儿童的语音敏感度及汉字认读能力。

在诗歌创作领域,“栀子拼音”被赋予元语言功能。诗人通过将“Zhīzi”拆分为声母与韵母进行意象重组,例如把“Zh”比作竹简刻痕,“i”喻作花蕊形态,创造崭新语义空间。这种文字游戏打破了拼音的单纯注音属性,使其成为富有张力的文学载体。

伴随汉语国际化进程,拼音系统面临外来语借用的双重压力。东南亚华裔社群中,“栀子”常被直译为“Orange Jasmine”,拼音反而成为维系文化认同的关键纽带。与此同时,人工智能翻译技术的发展倒逼拼音系统优化,确保其在机器学习数据库中的标准化存储。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 栀子拼音字母Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。