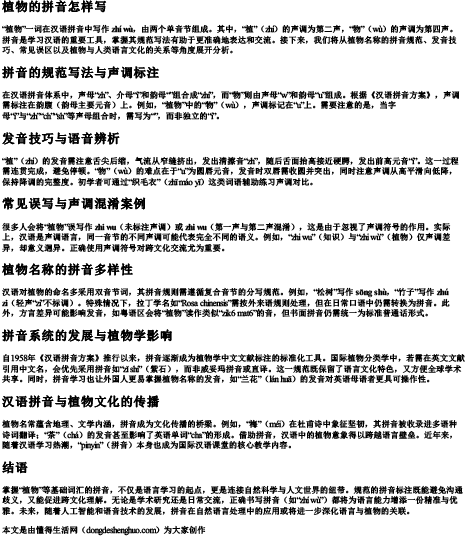

“植物”一词在汉语拼音中写作 zhí wù,由两个单音节组成。其中,“植”(zhí)的声调为第二声,“物”(wù)的声调为第四声。拼音是学习汉语的重要工具,掌握其规范写法有助于更准确地表达和交流。接下来,我们将从植物名称的拼音规范、发音技巧、常见误区以及植物与人类语言文化的关系等角度展开分析。

在汉语拼音体系中,声母“zh”、介母“i”和韵母“”组合成“zhí”,而“物”则由声母“w”和韵母“u”组成。根据《汉语拼音方案》,声调需标注在韵腹(韵母主要元音)上。例如,“植物”中的“物”(wù),声调标记在“u”上。需要注意的是,当字母“i”与“zh”“ch”“sh”等声母组合时,需写为“”,而非独立的“i”。

“植”(zhí)的发音需注意舌尖后缩,气流从窄缝挤出,发出清擦音“zh”,随后舌面抬高接近硬腭,发出前高元音“i”。这一过程需连贯完成,避免停顿。“物”(wù)的难点在于“u”为圆唇元音,发音时双唇需收圆并突出,同时注意声调从高平滑向低降,保持降调的完整度。初学者可通过“织毛衣”(zhī máo yī)这类词语辅助练习声调对比。

很多人会将“植物”误写作 zhi wu(未标注声调)或 zhi wu(第一声与第二声混淆),这是由于忽视了声调符号的作用。实际上,汉语是声调语言,同一音节的不同声调可能代表完全不同的语义。例如,“zhi wu”(知识)与“zhi wù”(植物)仅声调差异,却意义迥异。正确使用声调符号对跨文化交流尤为重要。

汉语对植物的命名多采用双音节词,其拼音规则需遵循复合音节的分写规范。例如,“松树”写作 sōng shù,“竹子”写作 zhú zi(轻声“zi”不标调)。特殊情况下,拉丁学名如“Rosa chinensis”需按外来语规则处理,但在日常口语中仍需转换为拼音。此外,方言差异可能影响发音,如粤语区会将“植物”读作类似“zik6 mat6”的音,但书面拼音仍需统一为标准普通话形式。

自1958年《汉语拼音方案》推行以来,拼音逐渐成为植物学中文文献标注的标准化工具。国际植物分类学中,若需在英文文献引用中文名,会优先采用拼音如“zǐ shí”(紫石),而非威妥玛拼音或直译。这一规范既保留了语言文化特色,又方便全球学术共享。同时,拼音学习也让外国人更易掌握植物名称的发音,如“兰花”(lán huā)的发音对英语母语者更具可操作性。

植物名常蕴含地理、文学内涵,拼音成为文化传播的桥梁。例如,“梅”(méi)在杜甫诗中象征坚韧,其拼音被收录进多语种诗词翻译;“茶”(chá)的发音甚至影响了英语单词“cha”的形成。借助拼音,汉语中的植物意象得以跨越语言壁垒。近年来,随着汉语学习热潮,“pinyin”(拼音)本身也成为国际汉语课堂的核心教学内容。

掌握“植物”等基础词汇的拼音,不仅是语言学习的起点,更是连接自然科学与人文世界的纽带。规范的拼音标注既能避免沟通歧义,又能促进跨文化理解。无论是学术研究还是日常交流,正确书写拼音(如“zhí wù”)都将为语言能力增添一份精准与优雅。未来,随着人工智能和语音技术的发展,拼音在自然语言处理中的应用或将进一步深化语言与植物的关联。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 植物的拼音怎样写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。