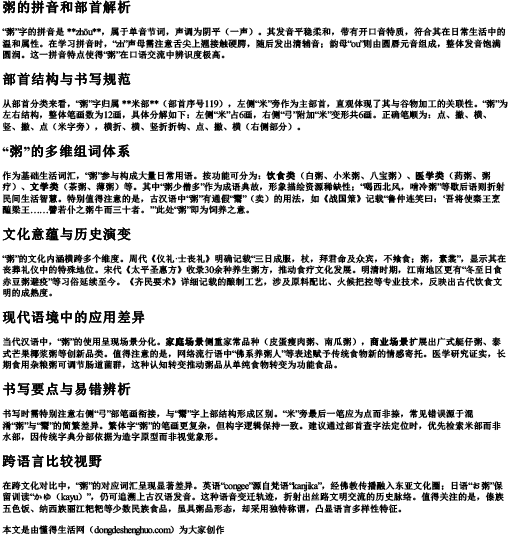

“粥”字的拼音是 **zhōu**,属于单音节词,声调为阴平(一声)。其发音平稳柔和,带有开口音特质,符合其在日常生活中的温和属性。在学习拼音时,“zh”声母需注意舌尖上翘接触硬腭,随后发出清辅音;韵母“ou”则由圆唇元音组成,整体发音饱满圆润。这一拼音特点使得“粥”在口语交流中辨识度极高。

从部首分类来看,“粥”字归属 **米部**(部首序号119),左侧“米”旁作为主部首,直观体现了其与谷物加工的关联性。“粥”为左右结构,整体笔画数为12画,具体分解如下:左侧“米”占6画,右侧“弓”附加“米”变形共6画。正确笔顺为:点、撇、横、竖、撇、点(米字旁),横折、横、竖折折钩、点、撇、横(右侧部分)。

作为基础生活词汇,“粥”参与构成大量日常用语。按功能可分为:饮食类(白粥、小米粥、八宝粥)、医学类(药粥、粥疗)、文学类(茶粥、薄粥)等。其中“粥少僧多”作为成语典故,形象描绘资源稀缺性;“喝西北风,啃冷粥”等歇后语则折射民间生活智慧。特别值得注意的是,古汉语中“粥”有通假“鬻”(卖)的用法,如《战国策》记载“鲁仲连笑曰:‘吾将使秦王烹醢梁王……譬若仆之粥牛而三十者。’”此处“粥”即为饲养之意。

“粥”的文化内涵横跨多个维度。周代《仪礼·士丧礼》明确记载“三日成服,杖,拜君命及众宾,不飨食;粥,素裳”,显示其在丧葬礼仪中的特殊地位。宋代《太平圣惠方》收录30余种养生粥方,推动食疗文化发展。明清时期,江南地区更有“冬至日食赤豆粥避疫”等习俗延续至今。《齐民要术》详细记载的酿制工艺,涉及原料配比、火候把控等专业技术,反映出古代饮食文明的成熟度。

当代汉语中,“粥”的使用呈现场景分化。家庭场景侧重家常品种(皮蛋瘦肉粥、南瓜粥),商业场景扩展出广式艇仔粥、泰式芒果椰浆粥等创新品类。值得注意的是,网络流行语中“佛系养粥人”等表述赋予传统食物新的情感寄托。医学研究证实,长期食用杂粮粥可调节肠道菌群,这种认知转变推动粥品从单纯食物转变为功能食品。

书写时需特别注意右侧“弓”部笔画衔接,与“鬻”字上部结构形成区别。“米”旁最后一笔应为点而非捺,常见错误源于混淆“粥”与“鬻”的简繁差异。繁体字“粥”的笔画更复杂,但构字逻辑保持一致。建议通过部首查字法定位时,优先检索米部而非水部,因传统字典分部依据为造字原型而非视觉象形。

在跨文化对比中,“粥”的对应词汇呈现显著差异。英语“congee”源自梵语“kanjika”,经佛教传播融入东亚文化圈;日语“お粥”保留训读“かゆ(kayu)”,仍可追溯上古汉语发音。这种语音变迁轨迹,折射出丝路文明交流的历史脉络。值得关注的是,傣族五色饭、纳西族丽江粑粑等少数民族食品,虽具粥品形态,却采用独特称谓,凸显语言多样性特征。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。