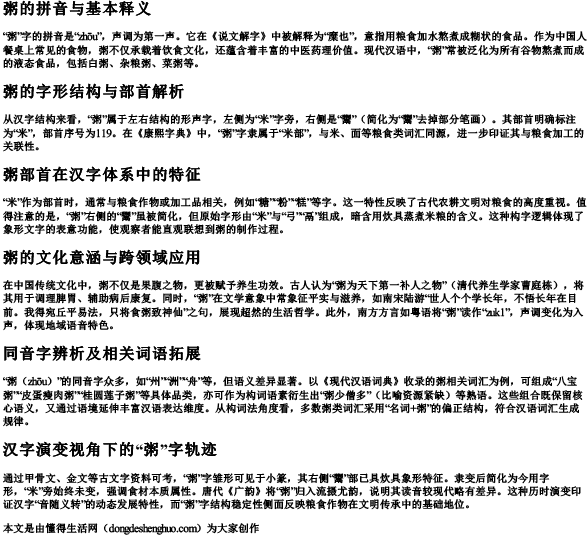

“粥”字的拼音是“zhōu”,声调为第一声。它在《说文解字》中被解释为“糜也”,意指用粮食加水熬煮成糊状的食品。作为中国人餐桌上常见的食物,粥不仅承载着饮食文化,还蕴含着丰富的中医药理价值。现代汉语中,“粥”常被泛化为所有谷物熬煮而成的液态食品,包括白粥、杂粮粥、菜粥等。

从汉字结构来看,“粥”属于左右结构的形声字,左侧为“米”字旁,右侧是“鬻”(简化为“鬻”去掉部分笔画)。其部首明确标注为“米”,部首序号为119。在《康熙字典》中,“粥”字隶属于“米部”,与米、面等粮食类词汇同源,进一步印证其与粮食加工的关联性。

“米”作为部首时,通常与粮食作物或加工品相关,例如“糖”“粉”“糕”等字。这一特性反映了古代农耕文明对粮食的高度重视。值得注意的是,“粥”右侧的“鬻”虽被简化,但原始字形由“米”与“弓”“鬲”组成,暗含用炊具蒸煮米粮的含义。这种构字逻辑体现了象形文字的表意功能,使观察者能直观联想到粥的制作过程。

在中国传统文化中,粥不仅是果腹之物,更被赋予养生功效。古人认为“粥为天下第一补人之物”(清代养生学家曹庭栋),将其用于调理脾胃、辅助病后康复。同时,“粥”在文学意象中常象征平实与滋养,如南宋陆游“世人个个学长年,不悟长年在目前。我得宛丘平易法,只将食粥致神仙”之句,展现超然的生活哲学。此外,南方方言如粤语将“粥”读作“zuk1”,声调变化为入声,体现地域语音特色。

“粥(zhōu)”的同音字众多,如“州”“洲”“舟”等,但语义差异显著。以《现代汉语词典》收录的粥相关词汇为例,可组成“八宝粥”“皮蛋瘦肉粥”“桂圆莲子粥”等具体品类,亦可作为构词语素衍生出“粥少僧多”(比喻资源紧缺)等熟语。这些组合既保留核心语义,又通过语境延伸丰富汉语表达维度。从构词法角度看,多数粥类词汇采用“名词+粥”的偏正结构,符合汉语词汇生成规律。

通过甲骨文、金文等古文字资料可考,“粥”字雏形可见于小篆,其右侧“鬻”部已具炊具象形特征。隶变后简化为今用字形,“米”旁始终未变,强调食材本质属性。唐代《广韵》将“粥”归入流摄尤韵,说明其读音较现代略有差异。这种历时演变印证汉字“音随义转”的动态发展特性,而“粥”字结构稳定性侧面反映粮食作物在文明传承中的基础地位。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 粥拼音组词部首Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。