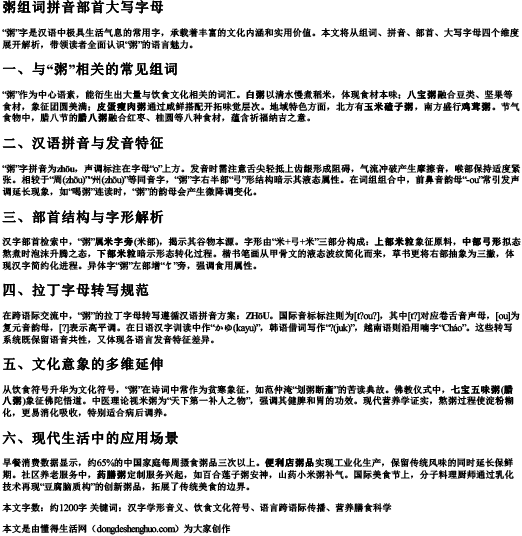

“粥”字是汉语中极具生活气息的常用字,承载着丰富的文化内涵和实用价值。本文将从组词、拼音、部首、大写字母四个维度展开解析,带领读者全面认识“粥”的语言魅力。

“粥”作为中心语素,能衍生出大量与饮食文化相关的词汇。白粥以清水慢煮稻米,体现食材本味;八宝粥融合豆类、坚果等食材,象征团圆美满;皮蛋瘦肉粥通过咸鲜搭配开拓味觉层次。地域特色方面,北方有玉米碴子粥,南方盛行鸡茸粥。节气食物中,腊八节的腊八粥融合红枣、桂圆等八种食材,蕴含祈福纳吉之意。

“粥”字拼音为zhōu,声调标注在字母“o”上方。发音时需注意舌尖轻抵上齿龈形成阻碍,气流冲破产生摩擦音,喉部保持适度紧张。相较于“周(zhōu)”“州(zhōu)”等同音字,“粥”字右半部“弓”形结构暗示其液态属性。在词组组合中,前鼻音韵母“-ou”常引发声调延长现象,如“喝粥”连读时,“粥”的韵母会产生微降调变化。

汉字部首检索中,“粥”属米字旁(米部),揭示其谷物本源。字形由“米+弓+米”三部分构成:上部米粒象征原料,中部弓形拟态熬煮时泡沫升腾之态,下部米粒暗示形态转化过程。楷书笔画从甲骨文的液态波纹简化而来,草书更将右部抽象为三撇,体现汉字简约化进程。异体字“粥”左部增“饣”旁,强调食用属性。

在跨语际交流中,“粥”的拉丁字母转写遵循汉语拼音方案:ZHōU。国际音标标注则为[t?ou?],其中[t?]对应卷舌音声母,[ou]为复元音韵母,[?]表示高平调。在日语汉字训读中作“かゆ(kayu)”,韩语借词写作“?(juk)”,越南语则沿用喃字“Cháo”。这些转写系统既保留语音共性,又体现各语言发音特征差异。

从饮食符号升华为文化符号,“粥”在诗词中常作为贫寒象征,如范仲淹“划粥断齑”的苦读典故。佛教仪式中,七宝五味粥(腊八粥)象征佛陀悟道。中医理论视米粥为“天下第一补人之物”,强调其健脾和胃的功效。现代营养学证实,熬粥过程使淀粉糊化,更易消化吸收,特别适合病后调养。

早餐消费数据显示,约65%的中国家庭每周摄食粥品三次以上。便利店粥品实现工业化生产,保留传统风味的同时延长保鲜期。社区养老服务中,药膳粥定制服务兴起,如百合莲子粥安神,山药小米粥补气。国际美食节上,分子料理厨师通过乳化技术再现“豆腐脑质构”的创新粥品,拓展了传统美食的边界。

本文字数:约1200字 关键词:汉字学形音义、饮食文化符号、语言跨语际传播、营养膳食科学本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 粥组词拼音部首大写字母Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。