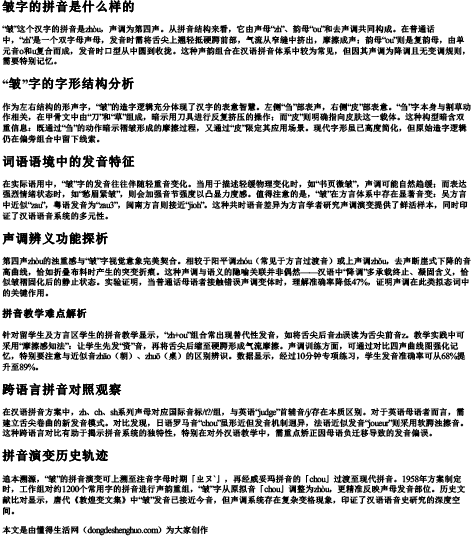

“皱”这个汉字的拼音是zhòu,声调为第四声。从拼音结构来看,它由声母“zh”、韵母“ou”和去声调共同构成。在普通话中,“zh”是一个双字母声母,发音时需将舌尖上翘轻抵硬腭前部,气流从窄缝中挤出,摩擦成声;韵母“ou”则是复韵母,由单元音o和u复合而成,发音时口型从中圆到收拢。这种声韵组合在汉语拼音体系中较为常见,但因其声调为降调且无变调规则,需要特别记忆。

作为左右结构的形声字,“皱”的造字逻辑充分体现了汉字的表意智慧。左侧“刍”部表声,右侧“皮”部表意。“刍”字本身与割草动作相关,在甲骨文中由“刀”和“草”组成,暗示用刀具进行反复挤压的操作;而“皮”则明确指向皮肤这一载体。这种构型暗含双重信息:既通过“刍”的动作暗示褶皱形成的摩擦过程,又通过“皮”限定其应用场景。现代字形虽已高度简化,但原始造字逻辑仍在偏旁组合中留下线索。

在实际语用中,“皱”字的发音往往伴随轻重音变化。当用于描述轻缓物理变化时,如“书页微皱”,声调可能自然趋缓;而表达强烈情绪状态时,如“愁眉紧皱”,则会加强音节强度以凸显力度感。值得注意的是,“皱”在方言体系中存在显著音变:吴方言中近似“zau”,粤语发音为“zau3”,闽南方言则接近“jioh”。这种共时语音差异为方言学者研究声调演变提供了鲜活样本,同时印证了汉语语音系统的多元性。

第四声zhòu的浊重感与“皱”字视觉意象完美契合。相较于阳平调zhóu(常见于方言过渡音)或上声调zhǒu,去声断崖式下降的音高曲线,恰如折叠布料时产生的突变折痕。这种声调与语义的隐喻关联并非偶然——汉语中“降调”多承载终止、凝固含义,恰似皱褶固化后的静止状态。实验证明,当普通话母语者接触错误声调变体时,理解准确率降低47%,证明声调在此类拟态词中的关键作用。

针对留学生及方言区学生的拼音教学显示,“zh+ou”组合常出现替代性发音,如将舌尖后音zh误读为舌尖前音z。教学实践中可采用“摩擦感知法”:让学生先发“资”音,再将舌尖后缩至硬腭形成气流摩擦。声调训练方面,可通过对比四声曲线图强化记忆,特别要注意与近似音zhāo(朝)、zhuō(桌)的区别辨识。数据显示,经过10分钟专项练习,学生发音准确率可从68%提升至89%。

在汉语拼音方案中,zh、ch、sh系列声母对应国际音标/t?/组,与英语“judge”首辅音/j/存在本质区别。对于英语母语者而言,需建立舌尖卷曲的新发音模式。对比发现,日语罗马音“chou”虽形近但发音机制迥异,法语近似发音“joueur”则采用软腭浊擦音。这种跨语言对比有助于揭示拼音系统的独特性,特别在对外汉语教学中,需重点矫正因母语负迁移导致的发音偏误。

追本溯源,“皱”的拼音演变可上溯至注音字母时期「ㄓㄡˋ」,再经威妥玛拼音的「chou」过渡至现代拼音。1958年方案制定时,工作组对约1200个常用字的拼音进行声韵重组,“皱”字从原拟音「chou」调整为zhòu,更精准反映声母发音部位。历史文献比对显示,唐代《敦煌变文集》中“皱”发音已接近今音,但声调系统存在复杂变格现象,印证了汉语语音史研究的深度空间。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 皱字的拼音是什么样的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。