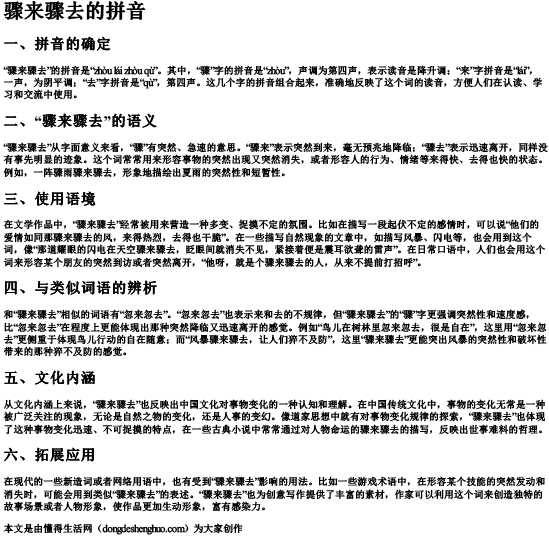

“骤来骤去”的拼音是“zhòu lái zhòu qù”。其中,“骤”字的拼音是“zhòu”,声调为第四声,表示读音是降升调;“来”字拼音是“lái”,一声,为阴平调;“去”字拼音是“qù”,第四声。这几个字的拼音组合起来,准确地反映了这个词的读音,方便人们在认读、学习和交流中使用。

“骤来骤去”从字面意义来看,“骤”有突然、急速的意思。“骤来”表示突然到来,毫无预兆地降临;“骤去”表示迅速离开,同样没有事先明显的迹象。这个词常常用来形容事物的突然出现又突然消失,或者形容人的行为、情绪等来得快、去得也快的状态。例如,一阵骤雨骤来骤去,形象地描绘出夏雨的突然性和短暂性。

在文学作品中,“骤来骤去”经常被用来营造一种多变、捉摸不定的氛围。比如在描写一段起伏不定的感情时,可以说“他们的爱情如同那骤来骤去的风,来得热烈,去得也干脆”。在一些描写自然现象的文章中,如描写风暴、闪电等,也会用到这个词,像“那道耀眼的闪电在天空骤来骤去,眨眼间就消失不见,紧接着便是震耳欲聋的雷声”。在日常口语中,人们也会用这个词来形容某个朋友的突然到访或者突然离开,“他呀,就是个骤来骤去的人,从来不提前打招呼”。

和“骤来骤去”相似的词语有“忽来忽去”。“忽来忽去”也表示来和去的不规律,但“骤来骤去”的“骤”字更强调突然性和速度感,比“忽来忽去”在程度上更能体现出那种突然降临又迅速离开的感觉。例如“鸟儿在树林里忽来忽去,很是自在”,这里用“忽来忽去”更侧重于体现鸟儿行动的自在随意;而“风暴骤来骤去,让人们猝不及防”,这里“骤来骤去”更能突出风暴的突然性和破坏性带来的那种猝不及防的感觉。

从文化内涵上来说,“骤来骤去”也反映出中国文化对事物变化的一种认知和理解。在中国传统文化中,事物的变化无常是一种被广泛关注的现象,无论是自然之物的变化,还是人事的变幻。像道家思想中就有对事物变化规律的探索,“骤来骤去”也体现了这种事物变化迅速、不可捉摸的特点,在一些古典小说中常常通过对人物命运的骤来骤去的描写,反映出世事难料的哲理。

在现代的一些新造词或者网络用语中,也有受到“骤来骤去”影响的用法。比如一些游戏术语中,在形容某个技能的突然发动和消失时,可能会用到类似“骤来骤去”的表述。“骤来骤去”也为创意写作提供了丰富的素材,作家可以利用这个词来创造独特的故事场景或者人物形象,使作品更加生动形象,富有感染力。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 骤来骤去的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。