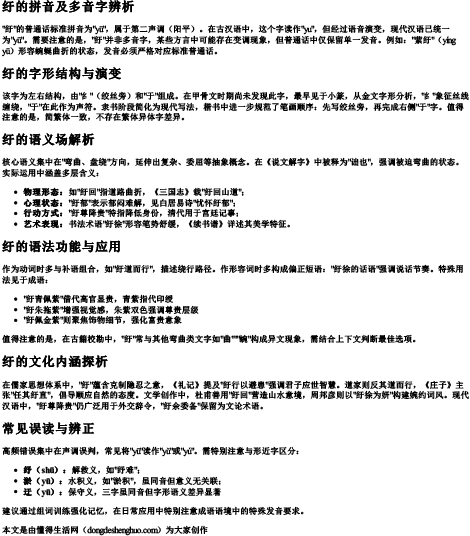

"纡"的普通话标准拼音为"yū",属于第二声调(阳平)。在古汉语中,这个字读作"yu",但经过语音演变,现代汉语已统一为"yū"。需要注意的是,"纡"并非多音字,某些方言中可能存在变调现象,但普通话中仅保留单一发音。例如:"萦纡"(yíng yū)形容蜿蜒曲折的状态,发音必须严格对应标准普通话。

该字为左右结构,由"纟"(绞丝旁)和"于"组成。在甲骨文时期尚未发现此字,最早见于小篆,从金文字形分析,"纟"象征丝线缠绕,"于"在此作为声符。隶书阶段简化为现代写法,楷书中进一步规范了笔画顺序:先写绞丝旁,再完成右侧"于"字。值得注意的是,简繁体一致,不存在繁体异体字差异。

核心语义集中在"弯曲、盘绕"方向,延伸出复杂、委屈等抽象概念。在《说文解字》中被释为"诎也",强调被迫弯曲的状态。实际运用中涵盖多层含义:

作为动词时多与补语组合,如"纡道而行",描述绕行路径。作形容词时多构成偏正短语:"纡徐的话语"强调说话节奏。特殊用法见于成语:

值得注意的是,在古籍校勘中,"纡"常与其他弯曲类文字如"曲"""蜿"构成异文现象,需结合上下文判断最佳选项。

在儒家思想体系中,"纡"蕴含克制隐忍之意,《礼记》提及"纡行以避患"强调君子应世智慧。道家则反其道而行,《庄子》主张"任其纡直",倡导顺应自然的态度。文学创作中,杜甫善用"纡回"营造山水意境,周邦彦则以"纡徐为妍"构建婉约词风。现代汉语中,"纡尊降贵"仍广泛用于外交辞令,"纡余委备"保留为文论术语。

高频错误集中在声调误判,常见将"yū"读作"yǔ"或"yú"。需特别注意与形近字区分:

建议通过组词训练强化记忆,在日常应用中特别注意成语语境中的特殊发音要求。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 纡 拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。