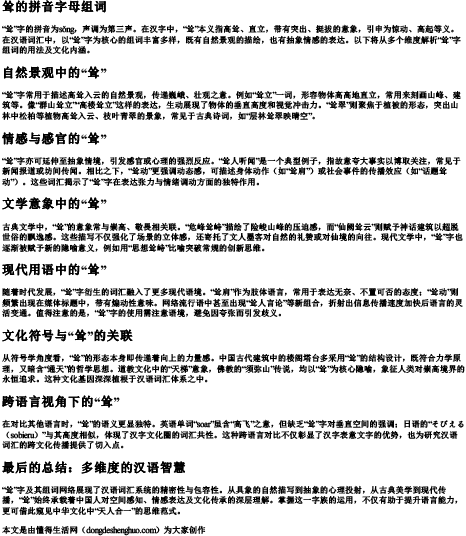

“耸”字的拼音为sǒng,声调为第三声。在汉字中,“耸”本义指高耸、直立,带有突出、挺拔的意象,引申为惊动、高起等义。在汉语词汇中,以“耸”字为核心的组词丰富多样,既有自然景观的描绘,也有抽象情感的表达。以下将从多个维度解析“耸”字组词的用法及文化内涵。

“耸”字常用于描述高耸入云的自然景观,传递巍峨、壮观之意。例如“耸立”一词,形容物体高高地直立,常用来刻画山峰、建筑等。像“群山耸立”“高楼耸立”这样的表达,生动展现了物体的垂直高度和视觉冲击力。“耸翠”则聚焦于植被的形态,突出山林中松柏等植物高耸入云、枝叶青翠的景象,常见于古典诗词,如“层林耸翠映晴空”。

“耸”字亦可延伸至抽象情境,引发感官或心理的强烈反应。“耸人听闻”是一个典型例子,指故意夸大事实以博取关注,常见于新闻报道或坊间传闻。相比之下,“耸动”更强调动态感,可描述身体动作(如“耸肩”)或社会事件的传播效应(如“话题耸动”)。这些词汇揭示了“耸”字在表达张力与情绪调动方面的独特作用。

古典文学中,“耸”的意象常与崇高、敬畏相关联。“危峰耸峙”描绘了险峻山峰的压迫感,而“仙阙耸云”则赋予神话建筑以超脱世俗的飘逸感。这些描写不仅强化了场景的立体感,还寄托了文人墨客对自然的礼赞或对仙境的向往。现代文学中,“耸”字也逐渐被赋予新的隐喻意义,例如用“思想耸峙”比喻突破常规的创新思维。

随着时代发展,“耸”字衍生的词汇融入了更多现代语境。“耸肩”作为肢体语言,常用于表达无奈、不置可否的态度;“耸动”则频繁出现在媒体标题中,带有煽动性意味。网络流行语中甚至出现“耸人言论”等新组合,折射出信息传播速度加快后语言的灵活变通。值得注意的是,“耸”字的使用需注意语境,避免因夸张而引发歧义。

从符号学角度看,“耸”的形态本身即传递着向上的力量感。中国古代建筑中的楼阁塔台多采用“耸”的结构设计,既符合力学原理,又暗含“通天”的哲学思想。道教文化中的“天梯”意象,佛教的“须弥山”传说,均以“耸”为核心隐喻,象征人类对崇高境界的永恒追求。这种文化基因深深植根于汉语词汇体系之中。

在对比其他语言时,“耸”的语义更显独特。英语单词“soar”虽含“高飞”之意,但缺乏“耸”字对垂直空间的强调;日语的“そびえる(sobieru)”与其高度相似,体现了汉字文化圈的词汇共性。这种跨语言对比不仅彰显了汉字表意文字的优势,也为研究汉语词汇的跨文化传播提供了切入点。

“耸”字及其组词网络展现了汉语词汇系统的精密性与包容性。从具象的自然描写到抽象的心理投射,从古典美学到现代传播,“耸”始终承载着中国人对空间感知、情感表达及文化传承的深层理解。掌握这一字族的运用,不仅有助于提升语言能力,更可借此窥见中华文化中“天人合一”的思维范式。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 耸的拼音字母组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。