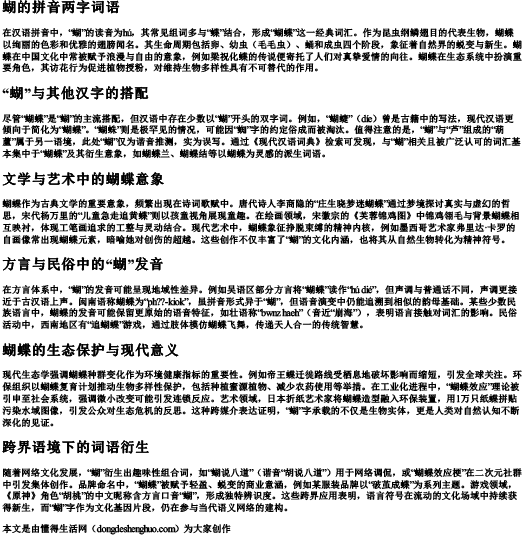

在汉语拼音中,“蝴”的读音为hú,其常见组词多与“蝶”结合,形成“蝴蝶”这一经典词汇。作为昆虫纲鳞翅目的代表生物,蝴蝶以绚丽的色彩和优雅的翅膀闻名。其生命周期包括卵、幼虫(毛毛虫)、蛹和成虫四个阶段,象征着自然界的蜕变与新生。蝴蝶在中国文化中常被赋予浪漫与自由的意象,例如梁祝化蝶的传说便寄托了人们对真挚爱情的向往。蝴蝶在生态系统中扮演重要角色,其访花行为促进植物授粉,对维持生物多样性具有不可替代的作用。

尽管“蝴蝶”是“蝴”的主流搭配,但汉语中存在少数以“蝴”开头的双字词。例如,“蝴蜨”(díe)曾是古籍中的写法,现代汉语更倾向于简化为“蝴蝶”。“蝴蛛”则是极罕见的情况,可能因“蜘”字的约定俗成而被淘汰。值得注意的是,“蝴”与“芦”组成的“葫蘆”属于另一语境,此处“蝴”仅为谐音推测,实为误写。通过《现代汉语词典》检索可发现,与“蝴”相关且被广泛认可的词汇基本集中于“蝴蝶”及其衍生意象,如蝴蝶兰、蝴蝶结等以蝴蝶为灵感的派生词语。

蝴蝶作为古典文学的重要意象,频繁出现在诗词歌赋中。唐代诗人李商隐的“庄生晓梦迷蝴蝶”通过梦境探讨真实与虚幻的哲思,宋代杨万里的“儿童急走追黄蝶”则以孩童视角展现童趣。在绘画领域,宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》中锦鸡翎毛与背景蝴蝶相互映衬,体现工笔画追求的工整与灵动结合。现代艺术中,蝴蝶象征挣脱束缚的精神内核,例如墨西哥艺术家弗里达·卡罗的自画像常出现蝴蝶元素,暗喻她对创伤的超越。这些创作不仅丰富了“蝴”的文化内涵,也将其从自然生物转化为精神符号。

在方言体系中,“蝴”的发音可能呈现地域性差异。例如吴语区部分方言将“蝴蝶”读作“hú dié”,但声调与普通话不同,声调更接近于古汉语上声。闽南语称蝴蝶为“ph??-kiok”,虽拼音形式异于“蝴”,但语音演变中仍能追溯到相似的韵母基础。某些少数民族语言中,蝴蝶的发音可能保留更原始的语音特征,如壮语称“bwnz haeh”(音近“崩海”),表明语言接触对词汇的影响。民俗活动中,西南地区有“追蝴蝶”游戏,通过肢体模仿蝴蝶飞舞,传递天人合一的传统智慧。

现代生态学强调蝴蝶种群变化作为环境健康指标的重要性。例如帝王蝶迁徙路线受栖息地破坏影响而缩短,引发全球关注。环保组织以蝴蝶复育计划推动生物多样性保护,包括种植蜜源植物、减少农药使用等举措。在工业化进程中,“蝴蝶效应”理论被引申至社会系统,强调微小改变可能引发连锁反应。艺术领域,日本折纸艺术家将蝴蝶造型融入环保装置,用1万只纸蝶拼贴污染水域图像,引发公众对生态危机的反思。这种跨媒介表达证明,“蝴”字承载的不仅是生物实体,更是人类对自然认知不断深化的见证。

随着网络文化发展,“蝴”衍生出趣味性组合词,如“蝴说八道”(谐音“胡说八道”)用于网络调侃,或“蝴蝶效应梗”在二次元社群中引发集体创作。品牌命名中,“蝴蝶”被赋予轻盈、蜕变的商业意涵,例如某服装品牌以“破茧成蝶”为系列主题。游戏领域,《原神》角色“胡桃”的中文昵称含方言口音“蝴”,形成独特辨识度。这些跨界应用表明,语言符号在流动的文化场域中持续获得新生,而“蝴”字作为文化基因片段,仍在参与当代语义网络的建构。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 蝴的拼音两字词语Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。