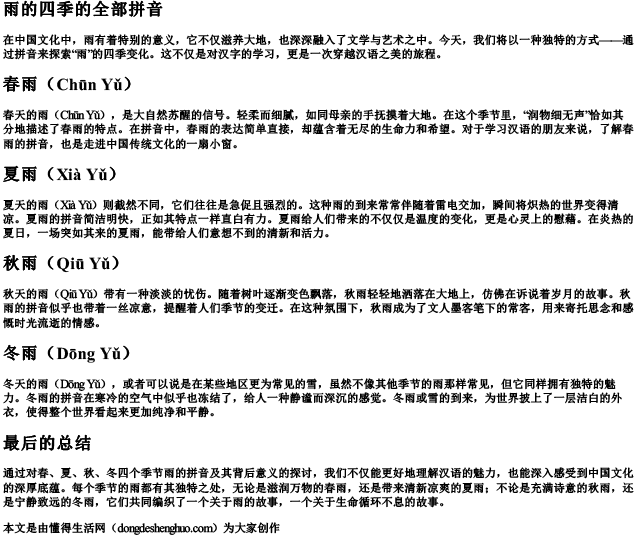

在中国文化中,雨有着特别的意义,它不仅滋养大地,也深深融入了文学与艺术之中。今天,我们将以一种独特的方式——通过拼音来探索“雨”的四季变化。这不仅是对汉字的学习,更是一次穿越汉语之美的旅程。

春天的雨(Chūn Yǔ),是大自然苏醒的信号。轻柔而细腻,如同母亲的手抚摸着大地。在这个季节里,“润物细无声”恰如其分地描述了春雨的特点。在拼音中,春雨的表达简单直接,却蕴含着无尽的生命力和希望。对于学习汉语的朋友来说,了解春雨的拼音,也是走进中国传统文化的一扇小窗。

夏天的雨(Xià Yǔ)则截然不同,它们往往是急促且强烈的。这种雨的到来常常伴随着雷电交加,瞬间将炽热的世界变得清凉。夏雨的拼音简洁明快,正如其特点一样直白有力。夏雨给人们带来的不仅仅是温度的变化,更是心灵上的慰藉。在炎热的夏日,一场突如其来的夏雨,能带给人们意想不到的清新和活力。

秋天的雨(Qiū Yǔ)带有一种淡淡的忧伤。随着树叶逐渐变色飘落,秋雨轻轻地洒落在大地上,仿佛在诉说着岁月的故事。秋雨的拼音似乎也带着一丝凉意,提醒着人们季节的变迁。在这种氛围下,秋雨成为了文人墨客笔下的常客,用来寄托思念和感慨时光流逝的情感。

冬天的雨(Dōng Yǔ),或者可以说是在某些地区更为常见的雪,虽然不像其他季节的雨那样常见,但它同样拥有独特的魅力。冬雨的拼音在寒冷的空气中似乎也冻结了,给人一种静谧而深沉的感觉。冬雨或雪的到来,为世界披上了一层洁白的外衣,使得整个世界看起来更加纯净和平静。

通过对春、夏、秋、冬四个季节雨的拼音及其背后意义的探讨,我们不仅能更好地理解汉语的魅力,也能深入感受到中国文化的深厚底蕴。每个季节的雨都有其独特之处,无论是滋润万物的春雨,还是带来清新凉爽的夏雨;不论是充满诗意的秋雨,还是宁静致远的冬雨,它们共同编织了一个关于雨的故事,一个关于生命循环不息的故事。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 雨的四季的全部拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。