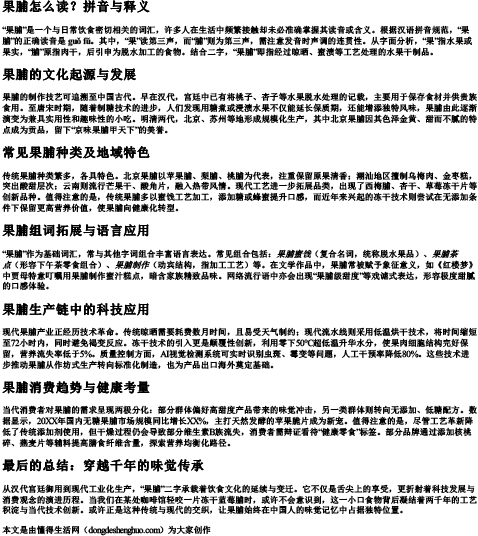

“果脯”是一个与日常饮食密切相关的词汇,许多人在生活中频繁接触却未必准确掌握其读音或含义。根据汉语拼音规范,“果脯”的正确读音是 guǒ fǔ。其中,“果”读第三声,而“脯”则为第三声,需注意发音时声调的连贯性。从字面分析,“果”指水果或果实,“脯”原指肉干,后引申为脱水加工的食物。结合二字,“果脯”即指经过晾晒、蜜渍等工艺处理的水果干制品。

果脯的制作技艺可追溯至中国古代。早在汉代,宫廷中已有将桃子、杏子等水果脱水处理的记载,主要用于保存食材并供贵族食用。至唐宋时期,随着制糖技术的进步,人们发现用糖煮或浸渍水果不仅能延长保质期,还能增添独特风味,果脯由此逐渐演变为兼具实用性和趣味性的小吃。明清两代,北京、苏州等地形成规模化生产,其中北京果脯因其色泽金黄、甜而不腻的特点成为贡品,留下“京味果脯甲天下”的美誉。

传统果脯种类繁多,各具特色。北京果脯以苹果脯、梨脯、桃脯为代表,注重保留原果清香;潮汕地区擅制乌梅肉、金枣糕,突出酸甜层次;云南则流行芒果干、酸角片,融入热带风情。现代工艺进一步拓展品类,出现了西梅脯、杏干、草莓冻干片等创新品种。值得注意的是,传统果脯多以蜜饯工艺加工,添加糖或蜂蜜提升口感,而近年来兴起的冻干技术则尝试在无添加条件下保留更高营养价值,使果脯向健康化转型。

“果脯”作为基础词汇,常与其他字词组合丰富语言表达。常见组合包括:果脯蜜饯(复合名词,统称脱水果品)、果脯茶点(形容下午茶零食组合)、果脯制作(动宾结构,指加工工艺)等。在文学作品中,果脯常被赋予象征意义,如《红楼梦》中贾母特意叮嘱用果脯制作蜜汁糕点,暗含家族精致品味。网络流行语中亦会出现“果脯级甜度”等戏谑式表达,形容极度甜腻的口感体验。

现代果脯产业正经历技术革命。传统晾晒需要耗费数月时间,且易受天气制约;现代流水线则采用低温烘干技术,将时间缩短至72小时内,同时避免褐变反应。冻干技术的引入更是颠覆性创新,利用零下50℃超低温升华水分,使果肉细胞结构完好保留,营养流失率低于5%。质量控制方面,AI视觉检测系统可实时识别虫斑、霉变等问题,人工干预率降低80%。这些技术进步推动果脯从作坊式生产转向标准化制造,也为产品出口海外奠定基础。

当代消费者对果脯的需求呈现两极分化:部分群体偏好高甜度产品带来的味觉冲击,另一类群体则转向无添加、低糖配方。数据显示,20XX年国内无糖果脯市场规模同比增长XX%,主打天然发酵的苹果脆片成为新宠。值得注意的是,尽管工艺革新降低了传统添加剂使用,但干燥过程仍会导致部分维生素B族流失,消费者需辩证看待“健康零食”标签。部分品牌通过添加核桃碎、燕麦片等辅料提高膳食纤维含量,探索营养均衡化路径。

从汉代宫廷御用到现代工业化生产,“果脯”二字承载着饮食文化的延续与变迁。它不仅是舌尖上的享受,更折射着科技发展与消费观念的演进历程。当我们在某处咖啡馆轻咬一片冻干蓝莓脯时,或许不会意识到,这一小口食物背后凝结着两千年的工艺积淀与当代技术创新。或许正是这种传统与现代的交织,让果脯始终在中国人的味觉记忆中占据独特位置。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 果脯怎么读 拼音和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。