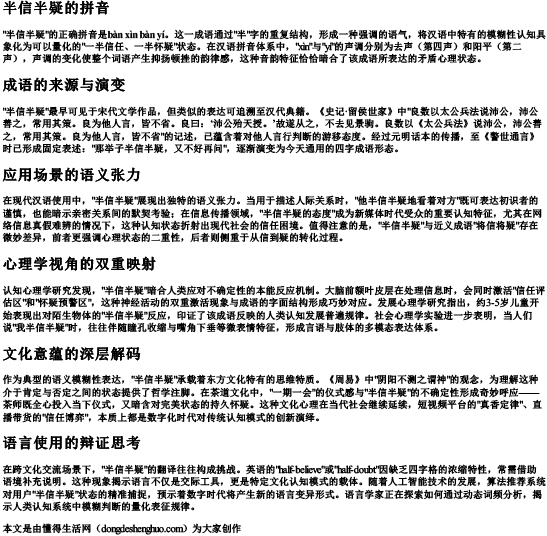

"半信半疑"的正确拼音是bàn xìn bàn yí。这一成语通过"半"字的重复结构,形成一种强调的语气,将汉语中特有的模糊性认知具象化为可以量化的"一半信任、一半怀疑"状态。在汉语拼音体系中,"xìn"与"yí"的声调分别为去声(第四声)和阳平(第二声),声调的变化使整个词语产生抑扬顿挫的韵律感,这种音韵特征恰恰暗合了该成语所表达的矛盾心理状态。

"半信半疑"最早可见于宋代文学作品,但类似的表达可追溯至汉代典籍。《史记·留侯世家》中"良数以太公兵法说沛公,沛公善之,常用其策。良为他人言,皆不省。良曰:‘沛公殆天授。’故遂从之,不去见景驹。良数以《太公兵法》说沛公,沛公善之,常用其策。良为他人言,皆不省"的记述,已蕴含着对他人言行判断的游移态度。经过元明话本的传播,至《警世通言》时已形成固定表述:"那举子半信半疑,又不好再问",逐渐演变为今天通用的四字成语形态。

在现代汉语使用中,"半信半疑"展现出独特的语义张力。当用于描述人际关系时,"他半信半疑地看着对方"既可表达初识者的谨慎,也能暗示亲密关系间的默契考验;在信息传播领域,"半信半疑的态度"成为新媒体时代受众的重要认知特征,尤其在网络信息真假难辨的情况下,这种认知状态折射出现代社会的信任困境。值得注意的是,"半信半疑"与近义成语"将信将疑"存在微妙差异,前者更强调心理状态的二重性,后者则侧重于从信到疑的转化过程。

认知心理学研究发现,"半信半疑"暗合人类应对不确定性的本能反应机制。大脑前额叶皮层在处理信息时,会同时激活"信任评估区"和"怀疑预警区",这种神经活动的双重激活现象与成语的字面结构形成巧妙对应。发展心理学研究指出,约3-5岁儿童开始表现出对陌生物体的"半信半疑"反应,印证了该成语反映的人类认知发展普遍规律。社会心理学实验进一步表明,当人们说"我半信半疑"时,往往伴随瞳孔收缩与嘴角下垂等微表情特征,形成言语与肢体的多模态表达体系。

作为典型的语义模糊性表达,"半信半疑"承载着东方文化特有的思维特质。《周易》中"阴阳不测之谓神"的观念,为理解这种介于肯定与否定之间的状态提供了哲学注脚。在茶道文化中,"一期一会"的仪式感与"半信半疑"的不确定性形成奇妙呼应——茶师既全心投入当下仪式,又暗含对完美状态的持久怀疑。这种文化心理在当代社会继续延续,短视频平台的"真香定律"、直播带货的"信任博弈",本质上都是数字化时代对传统认知模式的创新演绎。

在跨文化交流场景下,"半信半疑"的翻译往往构成挑战。英语的"half-believe"或"half-doubt"因缺乏四字格的浓缩特性,常需借助语境补充说明。这种现象揭示语言不仅是交际工具,更是特定文化认知模式的载体。随着人工智能技术的发展,算法推荐系统对用户"半信半疑"状态的精准捕捉,预示着数字时代将产生新的语言变异形式。语言学家正在探索如何通过动态词频分析,揭示人类认知系统中模糊判断的量化表征规律。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 半 信半疑的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。