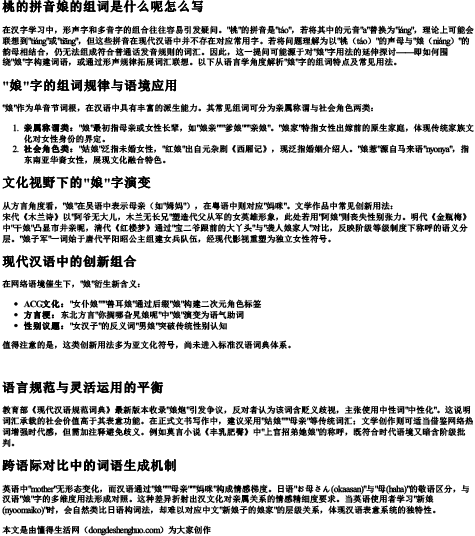

在汉字学习中,形声字和多音字的组合往往容易引发疑问。"桃"的拼音是"táo",若将其中的元音"a"替换为"iáng",理论上可能会联想到"tiáng"或"tiāng",但这些拼音在现代汉语中并不存在对应常用字。若将问题理解为以"桃(táo)"的声母与"娘(niáng)"的韵母相结合,仍无法组成符合普通话发音规则的词汇。因此,这一提问可能源于对"娘"字用法的延伸探讨——即如何围绕"娘"字构建词语,或通过形声规律拓展词汇联想。以下从语言学角度解析"娘"字的组词特点及常见用法。

"娘"作为单音节词根,在汉语中具有丰富的派生能力。其常见组词可分为亲属称谓与社会角色两类:

从方言角度看,"娘"在吴语中表示母亲(如"姆妈"),在粤语中则对应"妈咪"。文学作品中常见创新用法:

宋代《木兰诗》以"阿爷无大儿,木兰无长兄"塑造代父从军的女英雄形象,此处若用"阿娘"则丧失性别张力。明代《金瓶梅》中"干娘"凸显市井亲昵,清代《红楼梦》通过"宝二爷跟前的大丫头"与"袭人娘家人"对比,反映阶级等级制度下称呼的语义分层。"娘子军"一词始于唐代平阳昭公主组建女兵队伍,经现代影视重塑为独立女性符号。

在网络语境催生下,"娘"衍生新含义:

教育部《现代汉语规范词典》最新版本收录"娘炮"引发争议,反对者认为该词含贬义歧视,主张使用中性词"中性化"。这说明词汇承载的社会价值高于其表意功能。在正式文书写作中,建议采用"姑娘"""母亲"等传统词汇;文学创作则可适当借鉴网络热词增强时代感,但需加注释避免歧义。例如莫言小说《丰乳肥臀》中"上官招弟她娘"的称呼,既符合时代语境又暗含阶级批判。

英语中"mother"无形态变化,而汉语通过"娘"""母亲"""妈咪"构成情感梯度。日语"お母さん(okaasan)"与"母(haha)"的敬语区分,与汉语"娘"字的多维度用法形成对照。这种差异折射出汉文化对亲属关系的情感精细度要求。当英语使用者学习"新娘(nyoomaiko)"时,会自然类比日语构词法,却难以对应中文"新娘子的娘家"的层级关系,体现汉语表意系统的独特性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。