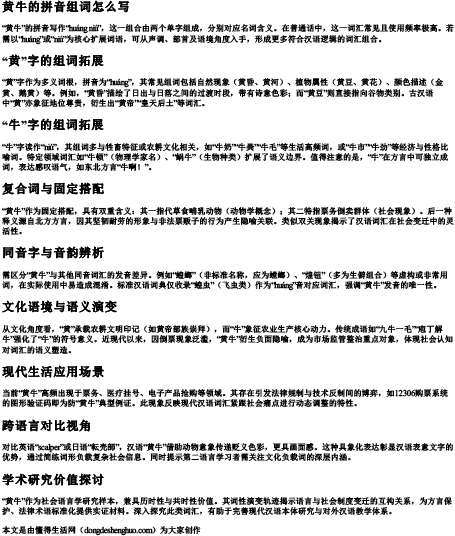

“黄牛”的拼音写作“huáng niú”,这一组合由两个单字组成,分别对应名词含义。在普通话中,这一词汇常见且使用频率极高。若需以“huáng”或“niú”为核心扩展词语,可从声调、部首及语境角度入手,形成更多符合汉语逻辑的词汇组合。

“黄”字作为多义词根,拼音为“huáng”,其常见组词包括自然现象(黄昏、黄河)、植物属性(黄豆、黄花)、颜色描述(金黄、鹅黄)等。例如,“黄昏”描绘了日出与日落之间的过渡时段,带有诗意色彩;而“黄豆”则直接指向谷物类别。古汉语中“黄”亦象征地位尊贵,衍生出“黄帝”“皇天后土”等词汇。

“牛”字读作“niú”,其组词多与牲畜特征或农耕文化相关,如“牛奶”“牛粪”“牛毛”等生活高频词,或“牛市”“牛劲”等经济与性格比喻词。特定领域词汇如“牛顿”(物理学家名)、“蜗牛”(生物种类)扩展了语义边界。值得注意的是,“牛”在方言中可独立成词,表达感叹语气,如东北方言“牛啊!”。

“黄牛”作为固定搭配,具有双重含义:其一指代草食哺乳动物(动物学概念);其二特指票务倒卖群体(社会现象)。后一种释义源自北方方言,因其坚韧耐劳的形象与非法票贩子的行为产生隐喻关联。类似双关现象揭示了汉语词汇在社会变迁中的灵活性。

需区分“黄牛”与其他同音词汇的发音差异。例如“蝗螂”(非标准名称,应为螳螂)、“煌钮”(多为生僻组合)等虚构或非常用词,在实际使用中易造成混淆。标准汉语词典仅收录“蝗虫”(飞虫类)作为“huáng”音对应词汇,强调“黄牛”发音的唯一性。

从文化角度看,“黄”承载农耕文明印记(如黄帝部族崇拜),而“牛”象征农业生产核心动力。传统成语如“九牛一毛”“庖丁解牛”强化了“牛”的符号意义。近现代以来,因倒票现象泛滥,“黄牛”衍生负面隐喻,成为市场监管整治重点对象,体现社会认知对词汇的语义塑造。

当前“黄牛”高频出现于票务、医疗挂号、电子产品抢购等领域。其存在引发法律规制与技术反制间的博弈,如12306购票系统的图形验证码即为防“黄牛”典型例证。此现象反映现代汉语词汇紧跟社会痛点进行动态调整的特性。

对比英语“scalper”或日语“転売師”,汉语“黄牛”借助动物意象传递贬义色彩,更具画面感。这种具象化表达彰显汉语表意文字的优势,通过简练词形负载复杂社会信息。同时提示第二语言学习者需关注文化负载词的深层内涵。

“黄牛”作为社会语言学研究样本,兼具历时性与共时性价值。其词性演变轨迹揭示语言与社会制度变迁的互构关系,为方言保护、法律术语标准化提供实证材料。深入探究此类词汇,有助于完善现代汉语本体研究与对外汉语教学体系。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 黄牛的拼音组词怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。