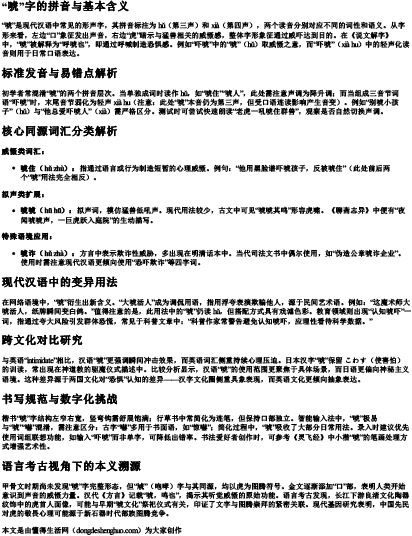

“唬”是现代汉语中常见的形声字,其拼音标注为 hǔ(第三声)和 xià(第四声),两个读音分别对应不同的词性和语义。从字形来看,左边“口”象征发出声音,右边“虎”暗示与猛兽相关的威慑感,整体字形象征通过威吓达到目的。在《说文解字》中,“唬”被解释为“呼唬也”,即通过呼喊制造恐惧感。例如“吓唬”中的“唬”(hǔ)取威慑之意,而“吓唬”(xià hu)中的轻声化读音则用于日常口语表达。

初学者常混淆“唬”的两个拼音层次。当单独成词时读作 hǔ,如“唬住”“唬人”,此处需注意声调为降升调;而当组成三音节词语“吓唬”时,末尾音节弱化为轻声 xià hu(注意:此处“唬”本音仍为第三声,但受口语连读影响产生音变)。例如“别唬小孩子”(hǔ)与“他总爱吓唬人”(xià)需严格区分。测试时可尝试快速朗读“老虎一吼唬住群兽”,观察是否自然切换声调。

威慑类词汇:

拟声类扩展:

特殊语境应用:

在网络语境中,“唬”衍生出新含义。“大唬活人”成为调侃用语,指用浮夸表演欺骗他人,源于民间艺术语。例如:“这魔术师大唬活人,纸牌瞬间变白鸽。”值得注意的是,此用法中的“唬”仍读 hǔ,但搭配方式具有戏谑色彩。教育领域则出现“认知唬吓”一词,指通过夸大风险引发群体恐慌,常见于科普文章中:“科普作家常警告避免认知唬吓,应理性看待科学数据。”

与英语“intimidate”相比,汉语“唬”更强调瞬间冲击效果,而英语词汇侧重持续心理压迫。日本汉字“唬”保留 こわす(使害怕)的训读,常出现在神道教的驱魔仪式描述中。比较分析显示,汉语“唬”的使用范围更聚焦于具体场景,而日语更偏向神秘主义语境。这种差异源于两国文化对“恐惧”认知的差异——汉字文化圈侧重具象表现,而英语文化更倾向抽象表达。

楷书“唬”字结构左窄右宽,竖弯钩需舒展饱满;行草书中常简化为连笔,但保持口部独立。智能输入法中,“唬”极易与“唬”“嚇”混淆,需注意区分:古字“嚇”多用于书面语,如“惊嚇”;简化过程中,“唬”吸收了大部分日常用法。录入时建议优先使用词组联想功能,如输入“吓唬”而非单字,可降低出错率。书法爱好者创作时,可参考《灵飞经》中小楷“唬”的笔画处理方式增强艺术性。

甲骨文时期尚未发现“唬”字完整形态,但“虓”(咆哮)字与其同源,均以虎为图腾符号。金文逐渐添加“口”部,表明人类开始意识到声音的威慑力量。汉代《方言》记载“唬,鸣也”,揭示其听觉威慑的原始功能。语言考古发现,长江下游良渚文化陶器纹饰中的虎首人面像,可能与早期“唬文化”祭祀仪式有关,印证了文字与图腾崇拜的紧密关联。现代基因研究表明,中国先民对虎的敬畏心理可能源于新石器时代部族图腾竞争。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 唬组词和拼音字怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。