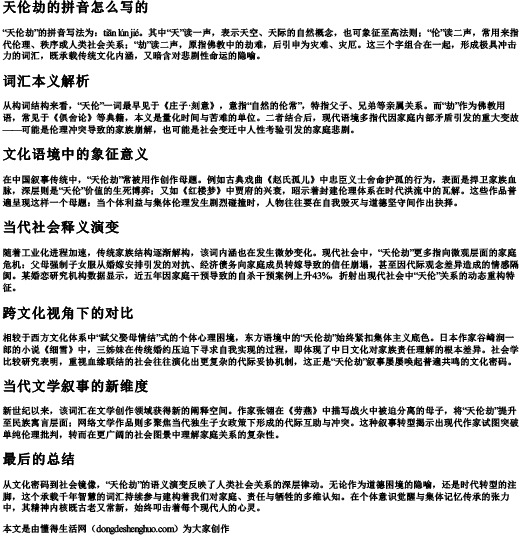

“天伦劫”的拼音写法为:tiān lún jié。其中“天”读一声,表示天空、天际的自然概念,也可象征至高法则;“伦”读二声,常用来指代伦理、秩序或人类社会关系;“劫”读二声,原指佛教中的劫难,后引申为灾难、灾厄。这三个字组合在一起,形成极具冲击力的词汇,既承载传统文化内涵,又暗含对悲剧性命运的隐喻。

从构词结构来看,“天伦”一词最早见于《庄子·刻意》,意指“自然的伦常”,特指父子、兄弟等亲属关系。而“劫”作为佛教用语,常见于《俱舍论》等典籍,本义是量化时间与苦难的单位。二者结合后,现代语境多指代因家庭内部矛盾引发的重大变故——可能是伦理冲突导致的家族崩解,也可能是社会变迁中人性考验引发的家庭悲剧。

在中国叙事传统中,“天伦劫”常被用作创作母题。例如古典戏曲《赵氏孤儿》中忠臣义士舍命护孤的行为,表面是捍卫家族血脉,深层则是“天伦”价值的生死博弈;又如《红楼梦》中贾府的兴衰,昭示着封建伦理体系在时代洪流中的瓦解。这些作品普遍呈现这样一个母题:当个体利益与集体伦理发生剧烈碰撞时,人物往往要在自我毁灭与道德坚守间作出抉择。

随着工业化进程加速,传统家族结构逐渐解构,该词内涵也在发生微妙变化。现代社会中,“天伦劫”更多指向微观层面的家庭危机:父母强制子女服从婚嫁安排引发的对抗、经济债务向家庭成员转嫁导致的信任崩塌,甚至因代际观念差异造成的情感隔阂。某婚恋研究机构数据显示,近五年因家庭干预导致的自杀干预案例上升43%,折射出现代社会中“天伦”关系的动态重构特征。

相较于西方文化体系中“弑父娶母情结”式的个体心理困境,东方语境中的“天伦劫”始终紧扣集体主义底色。日本作家谷崎润一郎的小说《细雪》中,三姊妹在传统婚约压迫下寻求自我实现的过程,即体现了中日文化对家族责任理解的根本差异。社会学比较研究表明,重视血缘联结的社会往往演化出更复杂的代际妥协机制,这正是“天伦劫”叙事屡屡唤起普遍共鸣的文化密码。

新世纪以来,该词汇在文学创作领域获得新的阐释空间。作家张翎在《劳燕》中描写战火中被迫分离的母子,将“天伦劫”提升至民族寓言层面;网络文学作品则多聚焦当代独生子女政策下形成的代际互助与冲突。这种叙事转型揭示出现代作家试图突破单纯伦理批判,转而在更广阔的社会图景中理解家庭关系的复杂性。

从文化密码到社会镜像,“天伦劫”的语义演变反映了人类社会关系的深层律动。无论作为道德困境的隐喻,还是时代转型的注脚,这个承载千年智慧的词汇持续参与建构着我们对家庭、责任与牺牲的多维认知。在个体意识觉醒与集体记忆传承的张力中,其精神内核既古老又常新,始终叩击着每个现代人的心灵。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 天伦劫的拼音怎么写的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。