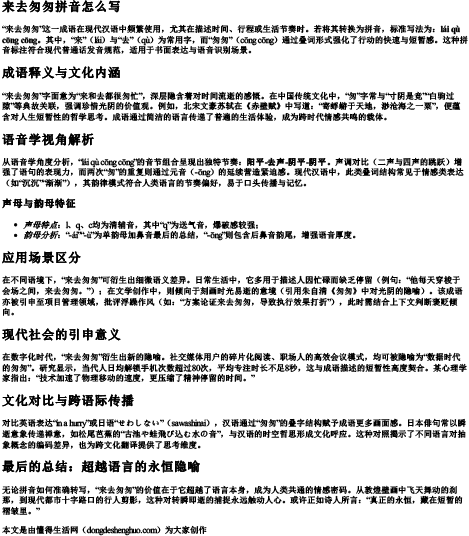

“来去匆匆”这一成语在现代汉语中频繁使用,尤其在描述时间、行程或生活节奏时。若将其转换为拼音,标准写法为:lái qù cōng cōng。其中,“来”(lái)与“去”(qù)为常用字,而“匆匆”(cōng cōng)通过叠词形式强化了行动的快速与短暂感。这种拼音标注符合现代普通话发音规范,适用于书面表达与语音识别场景。

“来去匆匆”字面意为“来和去都很匆忙”,深层隐含着对时间流逝的感慨。在中国传统文化中,“匆”字常与“寸阴是竞”“白驹过隙”等典故关联,强调珍惜光阴的价值观。例如,北宋文豪苏轼在《赤壁赋》中写道:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,便蕴含对人生短暂性的哲学思考。成语通过简洁的语言传递了普遍的生活体验,成为跨时代情感共鸣的载体。

从语音学角度分析,“lái qù cōng cōng”的音节组合呈现出独特节奏:阳平-去声-阴平-阴平。声调对比(二声与四声的跳跃)增强了语句的表现力,而两次“匆”的重复则通过元音(-ōng)的延续营造紧迫感。现代汉语中,此类叠词结构常见于情感类表达(如“沉沉”“渐渐”),其韵律模式符合人类语言的节奏偏好,易于口头传播与记忆。

在不同语境下,“来去匆匆”可衍生出细微语义差异。日常生活中,它多用于描述人因忙碌而缺乏停留(例句:“他每天穿梭于会场之间,来去匆匆。”);在文学创作中,则倾向于刻画时光易逝的意境(引用朱自清《匆匆》中对光阴的隐喻)。该成语亦被引申至项目管理领域,批评浮躁作风(如:“方案论证来去匆匆,导致执行效果打折”),此时需结合上下文判断褒贬倾向。

在数字化时代,“来去匆匆”衍生出新的隐喻。社交媒体用户的碎片化阅读、职场人的高效会议模式,均可被隐喻为“数据时代的匆匆”。研究显示,当代人日均解锁手机次数超过80次,平均专注时长不足8秒,这与成语描述的短暂性高度契合。某心理学家指出:“技术加速了物理移动的速度,更压缩了精神停留的时间。”

对比英语表达“in a hurry”或日语“せわしない”(sawashinai),汉语通过“匆匆”的叠字结构赋予成语更多画面感。日本俳句常以瞬逝意象传递禅意,如松尾芭蕉的“古池や蛙飛び込む水の音”,与汉语的时空哲思形成文化呼应。这种对照揭示了不同语言对抽象概念的编码差异,也为跨文化翻译提供了思考维度。

无论拼音如何准确转写,“来去匆匆”的价值在于它超越了语言本身,成为人类共通的情感密码。从敦煌壁画中飞天舞动的刹那,到现代都市十字路口的行人剪影,这种对转瞬即逝的捕捉永远触动人心。或许正如诗人所言:“真正的永恒,藏在短暂的褶皱里。”

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 来去匆匆拼音怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。