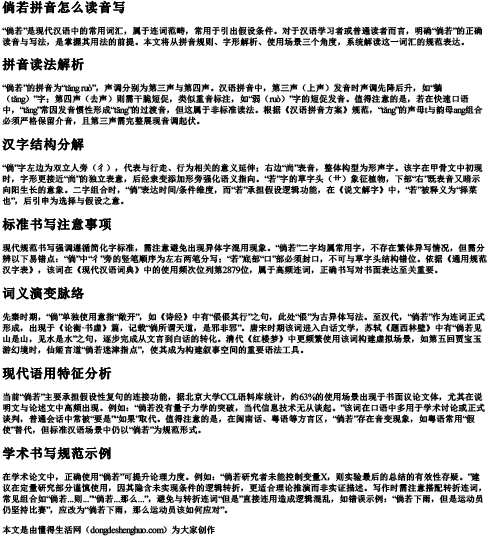

“倘若”是现代汉语中的常用词汇,属于连词范畴,常用于引出假设条件。对于汉语学习者或普通读者而言,明确“倘若”的正确读音与写法,是掌握其用法的前提。本文将从拼音规则、字形解析、使用场景三个角度,系统解读这一词汇的规范表达。

“倘若”的拼音为“tǎng ruò”,声调分别为第三声与第四声。汉语拼音中,第三声(上声)发音时声调先降后升,如“躺(tǎng)”字;第四声(去声)则需干脆短促,类似重音标注,如“弱(ruò)”字的短促发音。值得注意的是,若在快速口语中,“tǎng”常因发音惯性形成“tāng”的过渡音,但这属于非标准读法。根据《汉语拼音方案》规范,“tǎng”的声母t与韵母ang组合必须严格保留介音,且第三声需完整展现音调起伏。

“倘”字左边为双立人旁(彳),代表与行走、行为相关的意义延伸;右边“尚”表音,整体构型为形声字。该字在甲骨文中初现时,字形更接近“尚”的独立表意,后经隶变添加形旁强化语义指向。“若”字的草字头(艹)象征植物,下部“右”既表音又暗示向阳生长的意象。二字组合时,“倘”表达时间/条件维度,而“若”承担假设逻辑功能,在《说文解字》中,“若”被释义为“择菜也”,后引申为选择与假设之意。

现代规范书写强调遵循简化字标准,需注意避免出现异体字混用现象。“倘若”二字均属常用字,不存在繁体异写情况,但需分辨以下易错点:“倘”中“彳”旁的竖笔顺序为左右两笔分写;“若”底部“口”部必须封口,不可与草字头结构错位。依据《通用规范汉字表》,该词在《现代汉语词典》中的使用频次位列第2879位,属于高频连词,正确书写对书面表达至关重要。

先秦时期,“倘”单独使用意指“敞开”,如《诗经》中有“倀倀其行”之句,此处“倀”为古异体写法。至汉代,“倘若”作为连词正式形成,出现于《论衡·书虚》篇,记载“倘所谓天道,是邪非邪”。唐宋时期该词进入白话文学,苏轼《题西林壁》中有“倘若见山是山,见水是水”之句,逐步完成从文言到白话的转化。清代《红楼梦》中更频繁使用该词构建虚拟场景,如第五回贾宝玉游幻境时,仙姬言道“倘若迷津指点”,使其成为构建叙事空间的重要语法工具。

当前“倘若”主要承担假设性复句的连接功能,据北京大学CCL语料库统计,约63%的使用场景出现于书面议论文体,尤其在说明文与论述文中高频出现。例如:“倘若没有量子力学的突破,当代信息技术无从谈起。”该词在口语中多用于学术讨论或正式谈判,普通会话中常被“要是”“如果”取代。值得注意的是,在闽南话、粤语等方言区,“倘若”存在音变现象,如粤语常用“假使”替代,但标准汉语场景中仍以“倘若”为规范形式。

在学术论文中,正确使用“倘若”可提升论理力度。例如:“倘若研究者未能控制变量X,则实验最后的总结的有效性存疑。”建议在定量研究部分谨慎使用,因其隐含未实现条件的逻辑转折,更适合理论推演而非实证描述。写作时需注意搭配转折连词,常见组合如“倘若...则...”“倘若...那么...”,避免与转折连词“但是”直接连用造成逻辑混乱,如错误示例:“倘若下雨,但是运动员仍坚持比赛”,应改为“倘若下雨,那么运动员该如何应对”。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 倘若拼音怎么读音写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。