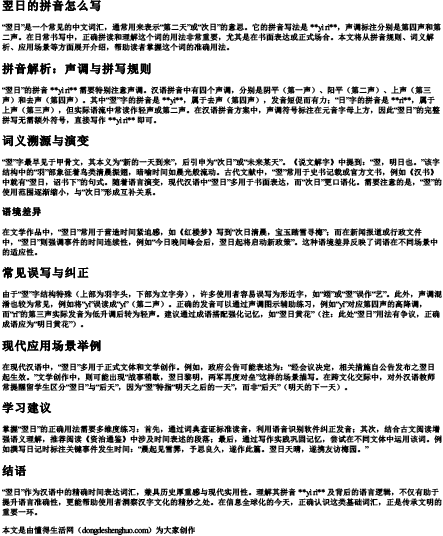

“翌日”是一个常见的中文词汇,通常用来表示“第二天”或“次日”的意思。它的拼音写法是 **yì rì**,声调标注分别是第四声和第二声。在日常书写中,正确拼读和理解这个词的用法非常重要,尤其是在书面表达或正式场合。本文将从拼音规则、词义解析、应用场景等方面展开介绍,帮助读者掌握这个词的准确用法。

“翌日”的拼音 **yì rì** 需要特别注意声调。汉语拼音中有四个声调,分别是阴平(第一声)、阳平(第二声)、上声(第三声)和去声(第四声)。其中“翌”字的拼音是 **yì**,属于去声(第四声),发音短促而有力;“日”字的拼音是 **rì**,属于上声(第三声),但实际语流中常读作轻声或第二声。在汉语拼音方案中,声调符号标注在元音字母上方,因此“翌日”的完整拼写无需额外符号,直接写作 **yì rì** 即可。

“翌”字最早见于甲骨文,其本义为“新的一天到来”,后引申为“次日”或“未来某天”。《说文解字》中提到:“翌,明日也。”该字结构中的“羽”部象征着鸟类清晨振翅,暗喻时间如晨光般流动。古代文献中,“翌”常用于史书记载或官方文书,例如《汉书》中就有“翌日,诏书下”的句式。随着语言演变,现代汉语中“翌日”多用于书面表达,而“次日”更口语化。需要注意的是,“翌”的使用范围逐渐缩小,与“次日”形成互补关系。

在文学作品中,“翌日”常用于营造时间紧迫感,如《红楼梦》写到“次日清晨,宝玉踏雪寻梅”;而在新闻报道或行政文件中,“翌日”则强调事件的时间连续性,例如“今日晚间峰会后,翌日起将启动新政策”。这种语境差异反映了词语在不同场景中的适应性。

由于“翌”字结构特殊(上部为羽字头,下部为立字旁),许多使用者容易误写为形近字,如“翊”或“翌”误作“艺”。此外,声调混淆也较为常见,例如将“yì”误读成“yí”(第二声)。正确的发音可以通过声调图示辅助练习,例如“yì”对应第四声的高降调,而“rì”的第三声实际发音为低升调后转为轻声。建议通过成语搭配强化记忆,如“翌日黄花”(注:此处“翌日”用法有争议,正确成语应为“明日黄花”)。

在现代汉语中,“翌日”多用于正式文体和文学创作。例如,政府公告可能表述为:“经会议决定,相关措施自公告发布之翌日起生效。”文学创作中,则可能出现“战事稍歇,翌日黎明,两军再度对垒”这样的场景描写。在跨文化交际中,对外汉语教师常提醒留学生区分“翌日”与“后天”,因为“翌”特指“明天之后的一天”,而非“后天”(明天的下一天)。

掌握“翌日”的正确用法需要多维度练习:首先,通过词典查证标准读音,利用语音识别软件纠正发音;其次,结合古文阅读增强语义理解,推荐阅读《资治通鉴》中涉及时间表述的段落;最后,通过写作实践巩固记忆,尝试在不同文体中运用该词。例如撰写日记时标注关键事件发生时间:“晨起见雪霁,予思良久,遂作此篇。翌日天晴,遂携友访梅园。”

“翌日”作为汉语中的精确时间表达词汇,兼具历史厚重感与现代实用性。理解其拼音 **yì rì** 及背后的语言逻辑,不仅有助于提升语言准确性,更能帮助使用者洞察汉字文化的精妙之处。在信息全球化的今天,正确认识这类基础词汇,正是传承文明的重要一环。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 翌日的拼音怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。