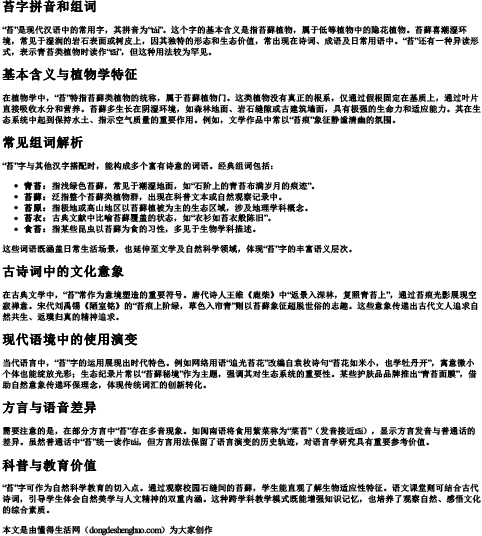

“苔”是现代汉语中的常用字,其拼音为“tái”。这个字的基本含义是指苔藓植物,属于低等植物中的隐花植物。苔藓喜潮湿环境,常见于湿润的岩石表面或树皮上,因其独特的形态和生态价值,常出现在诗词、成语及日常用语中。“苔”还有一种异读形式,表示青苔类植物时读作“tāi”,但这种用法较为罕见。

在植物学中,“苔”特指苔藓类植物的统称,属于苔藓植物门。这类植物没有真正的根系,仅通过假根固定在基质上,通过叶片直接吸收水分和营养。苔藓多生长在阴湿环境,如森林地面、岩石缝隙或古建筑墙面,具有极强的生命力和适应能力。其在生态系统中起到保持水土、指示空气质量的重要作用。例如,文学作品中常以“苔痕”象征静谧清幽的氛围。

“苔”字与其他汉字搭配时,能构成多个富有诗意的词语。经典组词包括:

这些词语既涵盖日常生活场景,也延伸至文学及自然科学领域,体现“苔”字的丰富语义层次。

在古典文学中,“苔”常作为意境塑造的重要符号。唐代诗人王维《鹿柴》中“返景入深林,复照青苔上”,通过苔痕光影展现空寂禅意。宋代刘禹锡《陋室铭》的“苔痕上阶绿,草色入帘青”则以苔藓象征超脱世俗的志趣。这些意象传递出古代文人追求自然共生、返璞归真的精神追求。

当代语言中,“苔”字的运用展现出时代特色。例如网络用语“追光苔花”改编自袁枚诗句“苔花如米小,也学牡丹开”,寓意微小个体也能绽放光彩;生态纪录片常以“苔藓秘境”作为主题,强调其对生态系统的重要性。某些护肤品品牌推出“青苔面膜”,借助自然意象传递环保理念,体现传统词汇的创新转化。

需要注意的是,在部分方言中“苔”存在多音现象。如闽南语将食用紫菜称为“菜苔”(发音接近tāi),显示方言发音与普通话的差异。虽然普通话中“苔”统一读作tái,但方言用法保留了语言演变的历史轨迹,对语言学研究具有重要参考价值。

“苔”字可作为自然科学教育的切入点。通过观察校园石缝间的苔藓,学生能直观了解生物适应性特征。语文课堂则可结合古代诗词,引导学生体会自然美学与人文精神的双重内涵。这种跨学科教学模式既能增强知识记忆,也培养了观察自然、感悟文化的综合素质。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 苔字拼音和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。