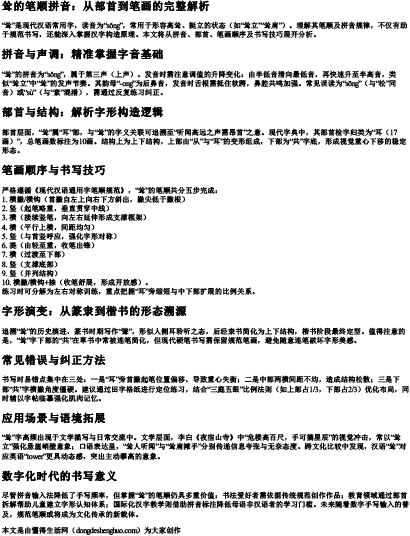

“耸”是现代汉语常用字,读音为“sǒng”,常用于形容高耸、挺立的状态(如“耸立”“耸肩”)。理解其笔顺及拼音规律,不仅有助于规范书写,还能深入掌握汉字构造原理。本文将从拼音、部首、笔画顺序及书写技巧展开分析。

“耸”的拼音为“sǒng”,属于第三声(上声)。发音时需注意调值的升降变化:由半低音滑向最低音,再快速升至半高音,类似“耸立”中“耸”的发声节奏。其韵母“-ong”为后鼻音,发音时舌根需抵住软腭,鼻腔共鸣加强。常见误读为“sōng”(与“松”同音)或“sù”(与“素”混淆),需通过反复练习纠正。

部首层面,“耸”属“耳”部,与“耸”的字义关联可追溯至“听闻高远之声需昂首”之意。现代字典中,其部首检字归类为“耳(17画)”,总笔画数标注为10画。结构上为上下结构,上部由“从”与“耳”的变形组成,下部为“共”字底,形成视觉重心下移的稳定形态。

严格遵循《现代汉语通用字笔顺规范》,“耸”的笔顺共分五步完成:

1. 横撇/横钩(首撇自左上向右下方斜出,撇尖低于撇根)

2. 竖(起笔略重,垂直贯穿中线)

3. 横(接续竖笔,向左右延伸形成支撑框架)

4. 横(平行上横,间距均匀)

5. 竖(与首竖呼应,强化字形对称)

6. 提(由轻至重,收笔出锋)

7. 横(过渡至下部)

8. 竖(支撑底部)

9. 竖(并列结构)

10. 横撇/横钩+捺(收笔舒展,形成开放感)。

练习时可分解为左右对称训练,重点把握“耳”旁缩短与中下部扩展的比例关系。

追溯“耸”的历史演进,篆书时期写作“聳”,形似人侧耳聆听之态,后经隶书简化为上下结构,楷书阶段最终定型。值得注意的是,“耸”字下部的“共”在草书中常被连笔简化,但现代硬笔书写需保留规范笔画,避免随意连笔破坏字形美感。

书写时易错点集中在三处:一是“耳”旁首撇起笔位置偏移,导致重心失衡;二是中部两横间距不均,造成结构松散;三是下部“共”字横撇角度僵硬。建议通过田字格纸进行定位练习,结合“三庭五眼”比例法则(如上部占1/3,下部占2/3)优化布局,同时辅以字帖临摹强化肌肉记忆。

“耸”字高频出现于文学描写与日常交流中。文学层面,李白《夜宿山寺》中“危楼高百尺,手可摘星辰”的视觉冲击,常以“耸立”强化悬崖峭壁意象;口语表达里,“耸人听闻”与“耸肩摊手”分别传递信息夸张与无奈态度。跨文化比较中发现,汉语“耸”对应英语“tower”更具动态感,突出主动攀高的意象。

尽管拼音输入法降低了手写频率,但掌握“耸”的笔顺仍具多重价值:书法爱好者需依据传统规范创作作品;教育领域通过部首拆解帮助儿童建立字形认知体系;国际化汉字教学则借助拼音标注降低母语非汉语者的学习门槛。未来随着数字手写输入的普及,规范笔顺或将成为文化传承的新载体。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 耸的笔顺拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。