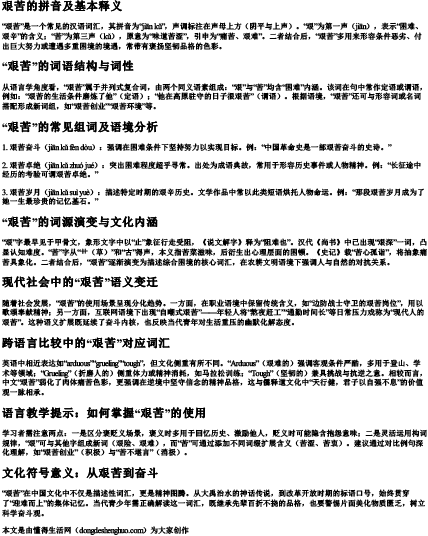

“艰苦”是一个常见的汉语词汇,其拼音为“jiān kǔ”,声调标注在声母上方(阴平与上声)。“艰”为第一声(jiān),表示“困难、艰辛”的含义;“苦”为第三声(kǔ),原意为“味道苦涩”,引申为“痛苦、艰难”。二者结合后,“艰苦”多用来形容条件恶劣、付出巨大努力或遭遇多重困境的境遇,常带有褒扬坚韧品格的色彩。

从语言学角度看,“艰苦”属于并列式复合词,由两个同义语素组成:“艰”与“苦”均含“困难”内涵。该词在句中常作定语或谓语,例如:“艰苦的生活条件磨炼了他”(定语);“他在高原驻守的日子很艰苦”(谓语)。根据语境,“艰苦”还可与形容词或名词搭配形成新词组,如“艰苦创业”“艰苦环境”等。

1. 艰苦奋斗(jiān kǔ fèn dòu):强调在困难条件下坚持努力以实现目标。例:“中国革命史是一部艰苦奋斗的史诗。”

2. 艰苦卓绝(jiān kǔ zhuó jué):突出困难程度超乎寻常。出处为成语典故,常用于形容历史事件或人物精神。例:“长征途中经历的考验可谓艰苦卓绝。”

3. 艰苦岁月(jiān kǔ suì yuè):描述特定时期的艰辛历史。文学作品中常以此类短语烘托人物命运。例:“那段艰苦岁月成为了她一生最珍贵的记忆基石。”

“艰”字最早见于甲骨文,象形文字中以“止”象征行走受阻,《说文解字》释为“阻难也”。汉代《尚书》中已出现“艰深”一词,凸显认知难度。“苦”字从“艹(草)”和“古”得声,本义指苦菜滋味,后衍生出心理层面的困顿。《史记》载“苦心孤诣”,将抽象痛苦具象化。二者结合后,“艰苦”逐渐演变为描述综合困境的核心词汇,在农耕文明语境下强调人与自然的对抗关系。

随着社会发展,“艰苦”的使用场景呈现分化趋势。一方面,在职业语境中保留传统含义,如“边防战士守卫的艰苦岗位”,用以歌颂奉献精神;另一方面,互联网语境下出现“自嘲式艰苦”——年轻人将“熬夜赶工”“通勤时间长”等日常压力戏称为“现代人的艰苦”。这种语义扩展既延续了奋斗内核,也反映当代青年对生活重压的幽默化解态度。

英语中相近表达如“arduous”“grueling”“tough”,但文化侧重有所不同。“Arduous”(艰难的)强调客观条件严酷,多用于登山、学术等领域;“Grueling”(折磨人的)侧重体力或精神消耗,如马拉松训练;“Tough”(坚韧的)兼具挑战与抗逆之意。相较而言,中文“艰苦”弱化了肉体痛苦色彩,更强调在逆境中坚守信念的精神品格,这与儒释道文化中“天行健,君子以自强不息”的价值观一脉相承。

学习者需注意两点:一是区分褒贬义场景,褒义时多用于回忆历史、激励他人,贬义时可能隐含抱怨意味;二是灵活运用构词规律,“艰”可与其他字组成新词(艰险、艰难),而“苦”可通过添加不同词缀扩展含义(苦涩、苦衷)。建议通过对比例句深化理解,如“艰苦创业”(积极)与“苦不堪言”(消极)。

“艰苦”在中国文化中不仅是描述性词汇,更是精神图腾。从大禹治水的神话传说,到改革开放时期的标语口号,始终贯穿了“迎难而上”的集体记忆。当代青少年需正确解读这一词汇,既继承先辈百折不挠的品格,也要警惕片面美化物质匮乏,树立科学奋斗观。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 艰苦怎么读拼音和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。