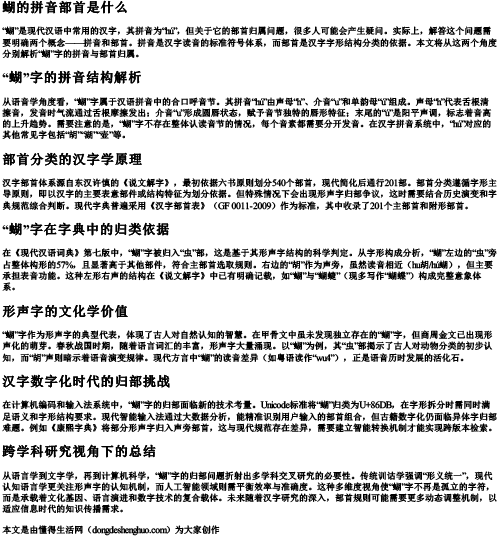

“蝴”是现代汉语中常用的汉字,其拼音为“hú”,但关于它的部首归属问题,很多人可能会产生疑问。实际上,解答这个问题需要明确两个概念——拼音和部首。拼音是汉字读音的标准符号体系,而部首是汉字字形结构分类的依据。本文将从这两个角度分别解析“蝴”字的拼音与部首归属。

从语音学角度看,“蝴”字属于汉语拼音中的合口呼音节。其拼音“hú”由声母“h”、介音“u”和单韵母“ú”组成。声母“h”代表舌根清擦音,发音时气流通过舌根摩擦发出;介音“u”形成圆唇状态,赋予音节独特的唇形特征;末尾的“ú”是阳平声调,标志着音高的上升趋势。需要注意的是,“蝴”字不存在整体认读音节的情况,每个音素都需要分开发音。在汉字拼音系统中,“hú”对应的其他常见字包括“胡”“湖”“壶”等。

汉字部首体系源自东汉许慎的《说文解字》,最初依据六书原则划分540个部首,现代简化后通行201部。部首分类遵循字形主导原则,即以汉字的主要表意部件或结构特征为划分依据。但特殊情况下会出现形声字归部争议,这时需要结合历史演变和字典规范综合判断。现代字典普遍采用《汉字部首表》(GF 0011-2009)作为标准,其中收录了201个主部首和附形部首。

在《现代汉语词典》第七版中,“蝴”字被归入“虫”部,这是基于其形声字结构的科学判定。从字形构成分析,“蝴”左边的“虫”旁占整体构形的57%,且显著高于其他部件,符合主部首选取规则。右边的“胡”作为声旁,虽然读音相近(hu胡/hú蝴),但主要承担表音功能。这种左形右声的结构在《说文解字》中已有明确记载,如“蝴”与“蝴蜨”(现多写作“蝴蝶”)构成完整意象体系。

“蝴”字作为形声字的典型代表,体现了古人对自然认知的智慧。在甲骨文中虽未发现独立存在的“蝴”字,但商周金文已出现形声化的萌芽。春秋战国时期,随着语言词汇的丰富,形声字大量涌现。以“蝴”为例,其“虫”部揭示了古人对动物分类的初步认知,而“胡”声则暗示着语音演变规律。现代方言中“蝴”的读音差异(如粤语读作“wu4”),正是语音历时发展的活化石。

在计算机编码和输入法系统中,“蝴”字的归部面临新的技术考量。Unicode标准将“蝴”归类为U+86DB,在字形拆分时需同时满足语义和字形结构要求。现代智能输入法通过大数据分析,能精准识别用户输入的部首组合,但古籍数字化仍面临异体字归部难题。例如《康熙字典》将部分形声字归入声旁部首,这与现代规范存在差异,需要建立智能转换机制才能实现跨版本检索。

从语言学到文字学,再到计算机科学,“蝴”字的归部问题折射出多学科交叉研究的必要性。传统训诂学强调“形义统一”,现代认知语言学更关注形声字的认知机制,而人工智能领域则需平衡效率与准确度。这种多维度视角使“蝴”字不再是孤立的字符,而是承载着文化基因、语言演进和数字技术的复合载体。未来随着汉字研究的深入,部首规则可能需要更多动态调整机制,以适应信息时代的知识传播需求。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 蝴的拼音部首是什么Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。