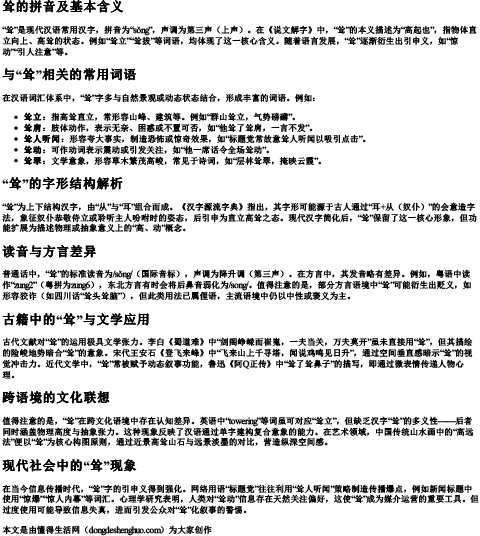

“耸”是现代汉语常用汉字,拼音为“sǒng”,声调为第三声(上声)。在《说文解字》中,“耸”的本义描述为“高起也”,指物体直立向上、高耸的状态。例如“耸立”“耸拔”等词语,均体现了这一核心含义。随着语言发展,“耸”逐渐衍生出引申义,如“惊动”“引人注意”等。

在汉语词汇体系中,“耸”字多与自然景观或动态状态结合,形成丰富的词语。例如:

“耸”为上下结构汉字,由“从”与“耳”组合而成。《汉字源流字典》指出,其字形可能源于古人通过“耳+从(奴仆)”的会意造字法,象征奴仆恭敬侍立或聆听主人吩咐时的姿态,后引申为直立高耸之态。现代汉字简化后,“耸”保留了这一核心形象,但功能扩展为描述物理或抽象意义上的“高、动”概念。

普通话中,“耸”的标准读音为/sǒng/(国际音标),声调为降升调(第三声)。在方言中,其发音略有差异。例如,粤语中读作“zung2”(粤拼为zung6),东北方言有时会将后鼻音弱化为/song/。值得注意的是,部分方言语境中“耸”可能衍生出贬义,如形容狡诈(如四川话“耸头耸脑”),但此类用法已属俚语,主流语境中仍以中性或褒义为主。

古代文献对“耸”的运用极具文学张力。李白《蜀道难》中“剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开”虽未直接用“耸”,但其描绘的险峻地势暗合“耸”的意象。宋代王安石《登飞来峰》中“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”,通过空间垂直感暗示“耸”的视觉冲击力。近代文学中,“耸”常被赋予动态叙事功能,鲁迅《阿Q正传》中“耸了耸鼻子”的描写,即通过微表情传递人物心理。

值得注意的是,“耸”在跨文化语境中存在认知差异。英语中“towering”等词虽可对应“耸立”,但缺乏汉字“耸”的多义性——后者同时涵盖物理高度与抽象张力。这种现象反映了汉语通过单字建构复合意象的能力。在艺术领域,中国传统山水画中的“高远法”便以“耸”为核心构图原则,通过近景高耸山石与远景淡墨的对比,营造纵深空间感。

在当今信息传播时代,“耸”字的引申义得到强化。网络用语“标题党”往往利用“耸人听闻”策略制造传播爆点,例如新闻标题中使用“惊爆”“惊人内幕”等词汇。心理学研究表明,人类对“耸动”信息存在天然关注偏好,这使“耸”成为媒介运营的重要工具。但过度使用可能导致信息失真,进而引发公众对“耸”化叙事的警惕。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 耸拼音和词语Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。