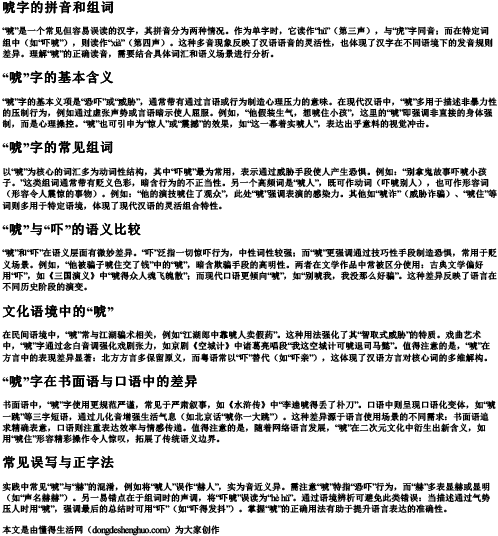

“唬”是一个常见但容易误读的汉字,其拼音分为两种情况。作为单字时,它读作“hǔ”(第三声),与“虎”字同音;而在特定词组中(如“吓唬”),则读作“xià”(第四声)。这种多音现象反映了汉语语音的灵活性,也体现了汉字在不同语境下的发音规则差异。理解“唬”的正确读音,需要结合具体词汇和语义场景进行分析。

“唬”字的基本义项是“恐吓”或“威胁”,通常带有通过言语或行为制造心理压力的意味。在现代汉语中,“唬”多用于描述非暴力性的压制行为,例如通过虚张声势或言语暗示使人屈服。例如,“他假装生气,想唬住小孩”,这里的“唬”即强调非直接的身体强制,而是心理操控。“唬”也可引申为“惊人”或“震撼”的效果,如“这一幕着实唬人”,表达出乎意料的视觉冲击。

以“唬”为核心的词汇多为动词性结构,其中“吓唬”最为常用,表示通过威胁手段使人产生恐惧。例如:“别拿鬼故事吓唬小孩子。”这类组词通常带有贬义色彩,暗含行为的不正当性。另一个高频词是“唬人”,既可作动词(吓唬别人),也可作形容词(形容令人震惊的事物)。例如:“他的演技唬住了观众”,此处“唬”强调表演的感染力。其他如“唬诈”(威胁诈骗)、“唬住”等词则多用于特定语境,体现了现代汉语的灵活组合特性。

“唬”和“吓”在语义层面有微妙差异。“吓”泛指一切惊吓行为,中性词性较强;而“唬”更强调通过技巧性手段制造恐惧,常用于贬义场景。例如,“他被骗子唬住交了钱”中的“唬”,暗含欺骗手段的高明性。两者在文学作品中常被区分使用:古典文学偏好用“吓”,如《三国演义》中“唬得众人魂飞魄散”;而现代口语更倾向“唬”,如“别唬我,我没那么好骗”。这种差异反映了语言在不同历史阶段的演变。

在民间语境中,“唬”常与江湖骗术相关,例如“江湖郎中靠唬人卖假药”。这种用法强化了其“智取式威胁”的特质。戏曲艺术中,“唬”字通过念白音调强化戏剧张力,如京剧《空城计》中诸葛亮唱段“我这空城计可唬退司马懿”。值得注意的是,“唬”在方言中的表现差异显著:北方方言多保留原义,而粤语常以“吓”替代(如“吓亲”),这体现了汉语方言对核心词的多维解构。

书面语中,“唬”字使用更规范严谨,常见于严肃叙事,如《水浒传》中“李逵唬得丢了朴刀”。口语中则呈现口语化变体,如“唬一跳”等三字短语,通过儿化音增强生活气息(如北京话“唬你一大跳”)。这种差异源于语言使用场景的不同需求:书面语追求精确表意,口语则注重表达效率与情感传递。值得注意的是,随着网络语言发展,“唬”在二次元文化中衍生出新含义,如用“唬住”形容精彩操作令人惊叹,拓展了传统语义边界。

实践中常见“唬”与“赫”的混淆,例如将“唬人”误作“赫人”,实为音近义异。需注意“唬”特指“恐吓”行为,而“赫”多表显赫或显明(如“声名赫赫”)。另一易错点在于组词时的声调,将“吓唬”误读为“hè hǔ”。通过语境辨析可避免此类错误:当描述通过气势压人时用“唬”,强调最后的总结时可用“吓”(如“吓得发抖”)。掌握“唬”的正确用法有助于提升语言表达的准确性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 唬字的拼音和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。