“蝴”是现代汉语常用汉字,读音为“hú”,声调为阳平(第二声)。在日常生活中,“蝴”字常与“蝶”连用,形成“蝴蝶”一词,特指鳞翅目昆虫中的大型种类。其结构为左形右声,由“虫”字旁和“胡”组成,既体现了形声字的构字规律,也蕴含了丰富的文化内涵。

“蝴”字的拼音“hú”属于汉语拼音中的零声母音节,其发音由辅音/h/和元音/u/组成。声母/h/为舌根擦音,气流经舌根与软腭摩擦产生;韵母/u/则要求双唇收圆前伸,舌位后缩。根据《汉语拼音方案》的标准发音规则,单字调“二声”需表现出声调从低向高的扬升趋势,如同“湖”“狐”等同类声调字的发音特征。这种音节结构使其在普通话中具有高度辨识度,常用于区分同韵母但不同声母的词汇。

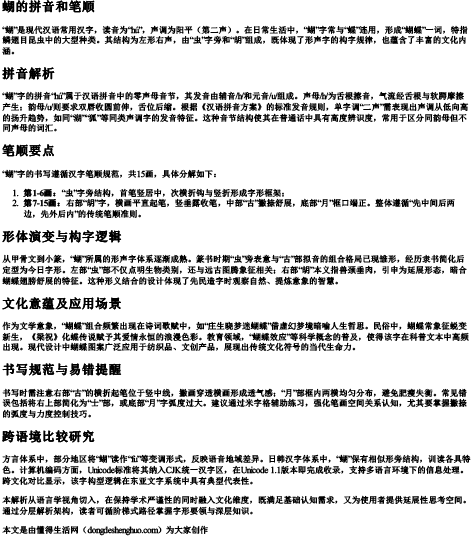

“蝴”字的书写遵循汉字笔顺规范,共15画,具体分解如下:

从甲骨文到小篆,“蝴”所属的形声字体系逐渐成熟。篆书时期“虫”旁表意与“古”部拟音的组合格局已现雏形,经历隶书简化后定型为今日字形。左部“虫”部不仅点明生物类别,还与远古图腾象征相关;右部“胡”本义指兽颈垂肉,引申为延展形态,暗合蝴蝶翅膀舒展的特征。这种形义结合的设计体现了先民造字时观察自然、提炼意象的智慧。

作为文学意象,“蝴蝶”组合频繁出现在诗词歌赋中,如“庄生晓梦迷蝴蝶”借虚幻梦境暗喻人生哲思。民俗中,蝴蝶常象征蜕变新生,《梁祝》化蝶传说赋予其爱情永恒的浪漫色彩。教育领域,“蝴蝶效应”等科学概念的普及,使得该字在科普文本中高频出现。现代设计中蝴蝶图案广泛应用于纺织品、文创产品,展现出传统文化符号的当代生命力。

书写时需注意右部“古”的横折起笔位于竖中线,撇画穿透横画形成透气感;“月”部框内两横均匀分布,避免肥瘦失衡。常见错误包括将右上部简化为“士”部,或底部“月”字弧度过大。建议通过米字格辅助练习,强化笔画空间关系认知,尤其要掌握撇捺的弧度与力度控制技巧。

方言体系中,部分地区将“蝴”读作“fu”等变调形式,反映语音地域差异。日韩汉字体系中,“蝴”保有相似形旁结构,训读各具特色。计算机编码方面,Unicode标准将其纳入CJK统一汉字区,在Unicode 1.1版本即完成收录,支持多语言环境下的信息处理。跨文化对比显示,该字构型逻辑在东亚文字系统中具有典型代表性。

本解析从语言学视角切入,在保持学术严谨性的同时融入文化维度,既满足基础认知需求,又为使用者提供延展性思考空间。通过分层解析架构,读者可循阶梯式路径掌握字形要领与深层知识。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 蝴的拼音和笔顺Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。