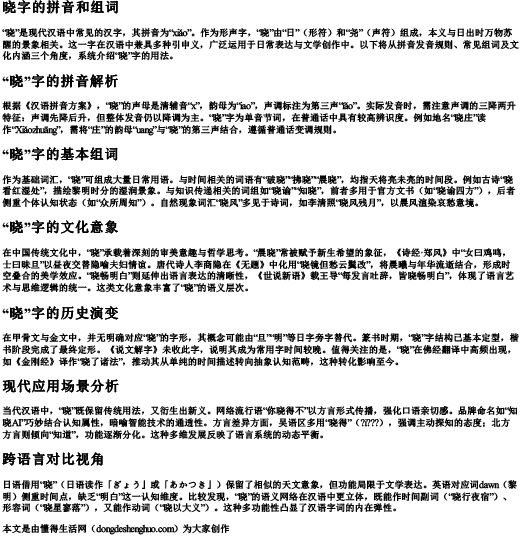

“晓”是现代汉语中常见的汉字,其拼音为“xiǎo”。作为形声字,“晓”由“日”(形符)和“尧”(声符)组成,本义与日出时万物苏醒的景象相关。这一字在汉语中兼具多种引申义,广泛运用于日常表达与文学创作中。以下将从拼音发音规则、常见组词及文化内涵三个角度,系统介绍“晓”字的用法。

根据《汉语拼音方案》,“晓”的声母是清辅音“x”,韵母为“iao”,声调标注为第三声“ǐǎo”。实际发音时,需注意声调的三降两升特征:声调先降后升,但整体发音仍以降调为主。“晓”字为单音节词,在普通话中具有较高辨识度。例如地名“晓庄”读作“Xiǎozhuāng”,需将“庄”的韵母“uang”与“晓”的第三声结合,遵循普通话变调规则。

作为基础词汇,“晓”可组成大量日常用语。与时间相关的词语有“破晓”“拂晓”“晨晓”,均指天将亮未亮的时间段。例如古诗“晓看红湿处”,描绘黎明时分的湿润景象。与知识传递相关的词组如“晓谕”“知晓”,前者多用于官方文书(如“晓谕四方”),后者侧重个体认知状态(如“众所周知”)。自然现象词汇“晓风”多见于诗词,如李清照“晓风残月”,以晨风渲染哀愁意境。

在中国传统文化中,“晓”承载着深刻的审美意趣与哲学思考。“晨晓”常被赋予新生希望的象征,《诗经·郑风》中“女曰鸡鸣,士曰昧旦”以昼夜交替隐喻夫妇情谊。唐代诗人李商隐在《无题》中化用“晓镜但愁云鬓改”,将晨曦与年华流逝结合,形成时空叠合的美学效应。“晓畅明白”则延伸出语言表达的清晰性,《世说新语》载王导“每发言吐辞,皆晓畅明白”,体现了语言艺术与思维逻辑的统一。这类文化意象丰富了“晓”的语义层次。

在甲骨文与金文中,并无明确对应“晓”的字形,其概念可能由“旦”“明”等日字旁字替代。篆书时期,“晓”字结构已基本定型,楷书阶段完成了最终定形。《说文解字》未收此字,说明其成为常用字时间较晚。值得关注的是,“晓”在佛经翻译中高频出现,如《金刚经》译作“晓了诸法”,推动其从单纯的时间描述转向抽象认知范畴,这种转化影响至今。

当代汉语中,“晓”既保留传统用法,又衍生出新义。网络流行语“你晓得不”以方言形式传播,强化口语亲切感。品牌命名如“知晓AI”巧妙结合认知属性,暗喻智能技术的通透性。方言差异方面,吴语区多用“晓得”(?i???),强调主动探知的态度;北方方言则倾向“知道”,功能逐渐分化。这种多维发展反映了语言系统的动态平衡。

日语借用“晓”(日语读作「ぎょう」或「あかつき」)保留了相似的天文意象,但功能局限于文学表达。英语对应词dawn(黎明)侧重时间点,缺乏“明白”这一认知维度。比较发现,“晓”的语义网络在汉语中更立体,既能作时间副词(“晓行夜宿”)、形容词(“晓星寥落”),又能作动词(“晓以大义”)。这种多功能性凸显了汉语字词的内在弹性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 晓字的拼音和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。