“唬”是一个常见但用法多样的汉字,其拼音、部首及组词能力在日常表达中具有重要意义。本文将从这三个维度解析“唬”字的应用特点,帮助读者全面掌握这一汉字的奥秘。

“唬”字在普通话中的标准读音为“hǔ”,与动物“虎”同音。这个读音源于其古文字形中蕴含的猛兽意象——甲骨文时期的“唬”字便以虎头为原型,强调威慑之意。在方言中存在部分变调现象,如部分南方方言会将第三声读作轻声,但普通话中始终保持三声调。需要注意的是,“唬”与形近字“唬”的读音差异:“唬”念作“xià”,专指“吓唬”一词的书面表达,而日常口语中多混用为“吓唬”(hǔ xia)。

“唬”字的部首归属存在争议,现代字典普遍将其归入“口”部,强调其通过发声制造威慑的本质特征。《说文解字》记载:“唬,呼也。从口,虎声。”此解释揭示了字形构造的深层逻辑——外部“口”旁象征发声行为,内部“虎”旁暗示威慑来源。在文字演变过程中,金文时期出现了“唬”与“唬”的分化写法,前者侧重动作表现,后者侧重形态描绘,最终在隶书阶段统一为“唬”字,但部首仍保留在“口”部以强化其行为属性。

“唬”字的核心词组主要围绕威吓与欺诈展开,形成富有张力的语言符号系统。高频词组如:

1. 唬人(hǔ rén):通过虚张声势制造心理压迫,例:“这种把戏唬不住经验丰富的法官。”

2. 吓唬(xià hu):侧重过程描述,例:“他故意扮鬼脸吓唬小孩子。”值得注意的是,在《现代汉语词典》中“吓唬”虽标注“xià hu”,但口语中常连读为“hǔ hu”,体现语音流变现象。

3. 唬住(hǔ zhù):强调瞬间效果,例:“这份合同条款唬住了不少投资者。”

4. 虚张声势(xū zhāng shēng shì):四字成语中隐含“唬”的核心意象,暗指通过表面声势制造威慑。

在文学创作中,“唬”字常被赋予拟人化特征,如鲁迅《阿Q正传》中“唬得他目瞪口呆”,通过动作描写深化人物形象。司法文书中,“唬供”特指通过威吓获取的口供,体现术语的精确性。现代商业用语中,“心理唬客”成为新兴词汇,指利用消费者认知盲区制造恐慌营销的商家。修辞学角度观察,“唬”字负载着权力关系的隐喻——施唬者通过信息不对称构建权威形象,受唬者则在认知失衡中被迫顺从。

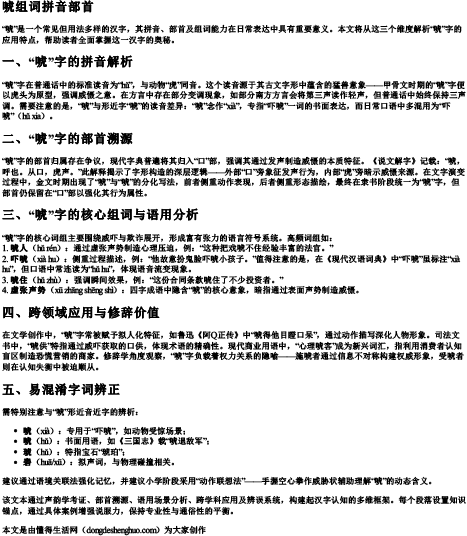

需特别注意与“唬”形近音近字的辨析:

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 唬组词拼音部首Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。