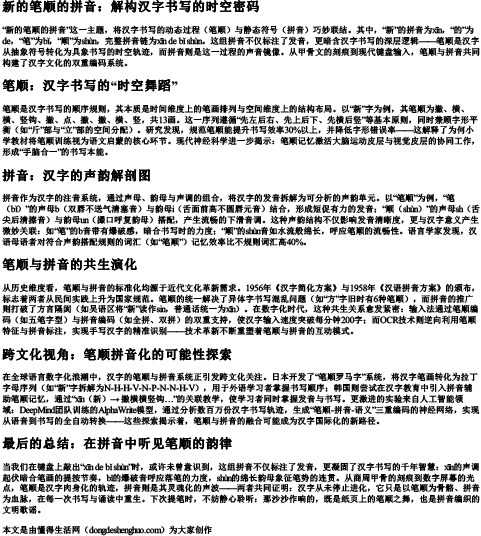

“新的笔顺的拼音”这一主题,将汉字书写的动态过程(笔顺)与静态符号(拼音)巧妙联结。其中,“新”的拼音为xīn,“的”为de,“笔”为bǐ,“顺”为shùn,完整拼音链为xīn de bǐ shùn。这组拼音不仅标注了发音,更暗含汉字书写的深层逻辑——笔顺是汉字从抽象符号转化为具象书写的时空轨迹,而拼音则是这一过程的声音镜像。从甲骨文的刻痕到现代键盘输入,笔顺与拼音共同构建了汉字文化的双重编码系统。

笔顺是汉字书写的顺序规则,其本质是时间维度上的笔画排列与空间维度上的结构布局。以“新”字为例,其笔顺为撇、横、横、竖钩、撇、点、撇、撇、横、竖,共13画。这一序列遵循“先左后右、先上后下、先横后竖”等基本原则,同时兼顾字形平衡(如“斤”部与“立”部的空间分配)。研究发现,规范笔顺能提升书写效率30%以上,并降低字形错误率——这解释了为何小学教材将笔顺训练视为语文启蒙的核心环节。现代神经科学进一步揭示:笔顺记忆激活大脑运动皮层与视觉皮层的协同工作,形成“手脑合一”的书写本能。

拼音作为汉字的注音系统,通过声母、韵母与声调的组合,将汉字的发音拆解为可分析的声韵单元。以“笔顺”为例,“笔(bǐ)”的声母b(双唇不送气清塞音)与韵母i(舌面前高不圆唇元音)结合,形成短促有力的发音;“顺(shùn)”的声母sh(舌尖后清擦音)与韵母un(撮口呼复韵母)搭配,产生流畅的下滑音调。这种声韵结构不仅影响发音清晰度,更与汉字意义产生微妙关联:如“笔”的b音带有爆破感,暗合书写时的力度;“顺”的shùn音如水流般绵长,呼应笔顺的流畅性。语言学家发现,汉语母语者对符合声韵搭配规则的词汇(如“笔顺”)记忆效率比不规则词汇高40%。

从历史维度看,笔顺与拼音的标准化均源于近代文化革新需求。1956年《汉字简化方案》与1958年《汉语拼音方案》的颁布,标志着两者从民间实践上升为国家规范。笔顺的统一解决了异体字书写混乱问题(如“方”字旧时有6种笔顺),而拼音的推广则打破了方言隔阂(如吴语区将“新”读作sin,普通话统一为xīn)。在数字化时代,这种共生关系愈发紧密:输入法通过笔顺编码(如五笔字型)与拼音编码(如全拼、双拼)的双重支持,使汉字输入速度突破每分钟200字;而OCR技术则逆向利用笔顺特征与拼音标注,实现手写汉字的精准识别——技术革新不断重塑着笔顺与拼音的互动模式。

在全球语言数字化浪潮中,汉字的笔顺与拼音系统正引发跨文化关注。日本开发了“笔顺罗马字”系统,将汉字笔画转化为拉丁字母序列(如“新”字拆解为N-H-H-V-N-P-N-N-H-V),用于外语学习者掌握书写顺序;韩国则尝试在汉字教育中引入拼音辅助笔顺记忆,通过“xīn(新)→ 撇横横竖钩…”的关联教学,使学习者同时掌握发音与书写。更激进的实验来自人工智能领域:DeepMind团队训练的AlphaWrite模型,通过分析数百万份汉字书写轨迹,生成“笔顺-拼音-语义”三重编码的神经网络,实现从语音到书写的全自动转换——这些探索揭示着,笔顺与拼音的融合可能成为汉字国际化的新路径。

当我们在键盘上敲出“xīn de bǐ shùn”时,或许未曾意识到,这组拼音不仅标注了发音,更凝固了汉字书写的千年智慧:xīn的声调起伏暗合笔画的提按节奏,bǐ的爆破音呼应落笔的力度,shùn的绵长韵母象征笔势的连贯。从商周甲骨的刻痕到数字屏幕的光点,笔顺是汉字肉身化的轨迹,拼音则是其灵魂化的声波——两者共同证明:汉字从未停止进化,它只是以笔顺为骨骼、拼音为血脉,在每一次书写与诵读中重生。下次提笔时,不妨静心聆听:那沙沙作响的,既是纸页上的笔顺之舞,也是拼音编织的文明歌谣。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 新的笔顺的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。