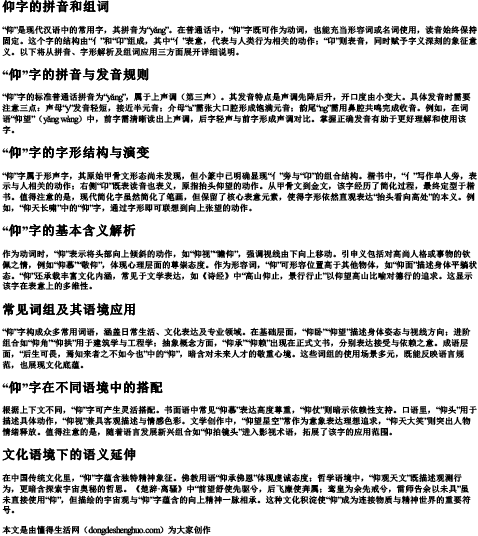

“仰”是现代汉语中的常用字,其拼音为“yǎng”。在普通话中,“仰”字既可作为动词,也能充当形容词或名词使用,读音始终保持固定。这个字的结构由“亻”和“卬”组成,其中“亻”表意,代表与人类行为相关的动作;“卬”则表音,同时赋予字义深刻的象征意义。以下将从拼音、字形解析及组词应用三方面展开详细说明。

“仰”字的标准普通话拼音为“yǎng”,属于上声调(第三声)。其发音特点是声调先降后升,开口度由小变大。具体发音时需要注意三点:声母“y”发音轻短,接近半元音;介母“a”需张大口腔形成饱满元音;韵尾“ng”需用鼻腔共鸣完成收音。例如,在词语“仰望”(yǎng wàng)中,前字需清晰读出上声调,后字轻声与前字形成声调对比。掌握正确发音有助于更好理解和使用该字。

“仰”字属于形声字,其原始甲骨文形态尚未发现,但小篆中已明确显现“亻”旁与“卬”的组合结构。楷书中,“亻”写作单人旁,表示与人相关的动作;右侧“卬”既表读音也表义,原指抬头仰望的动作。从甲骨文到金文,该字经历了简化过程,最终定型于楷书。值得注意的是,现代简化字虽然简化了笔画,但保留了核心表意元素,使得字形依然直观表达“抬头看向高处”的本义。例如,“仰天长啸”中的“仰”字,通过字形即可联想到向上张望的动作。

作为动词时,“仰”表示将头部向上倾斜的动作,如“仰视”“瞻仰”,强调视线由下向上移动。引申义包括对高尚人格或事物的钦佩之情,例如“仰慕”“敬仰”,体现心理层面的尊崇态度。作为形容词,“仰”可形容位置高于其他物体,如“仰面”描述身体平躺状态。“仰”还承载丰富文化内涵,常见于文学表达,如《诗经》中“高山仰止,景行行止”以仰望高山比喻对德行的追求。这显示该字在表意上的多维性。

“仰”字构成众多常用词语,涵盖日常生活、文化表达及专业领域。在基础层面,“仰卧”“仰望”描述身体姿态与视线方向;进阶组合如“仰角”“仰拱”用于建筑学与工程学;抽象概念方面,“仰承”“仰赖”出现在正式文书,分别表达接受与依赖之意。成语层面,“后生可畏,焉知来者之不如今也”中的“仰”,暗含对未来人才的敬重心境。这些词组的使用场景多元,既能反映语言规范,也展现文化底蕴。

根据上下文不同,“仰”字可产生灵活搭配。书面语中常见“仰慕”表达高度尊重,“仰仗”则暗示依赖性支持。口语里,“仰头”用于描述具体动作,“仰视”兼具客观描述与情感色彩。文学创作中,“仰望星空”常作为意象表达理想追求,“仰天大笑”则突出人物情绪释放。值得注意的是,随着语言发展新兴组合如“仰拍镜头”进入影视术语,拓展了该字的应用范围。

在中国传统文化里,“仰”字蕴含独特精神象征。佛教用语“仰承佛恩”体现虔诚态度;哲学语境中,“仰观天文”既描述观测行为,更暗含探索宇宙奥秘的哲思。《楚辞·离骚》中“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属;鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具”虽未直接使用“仰”,但描绘的宇宙观与“仰”字蕴含的向上精神一脉相承。这种文化积淀使“仰”成为连接物质与精神世界的重要符号。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 仰字的拼音和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。