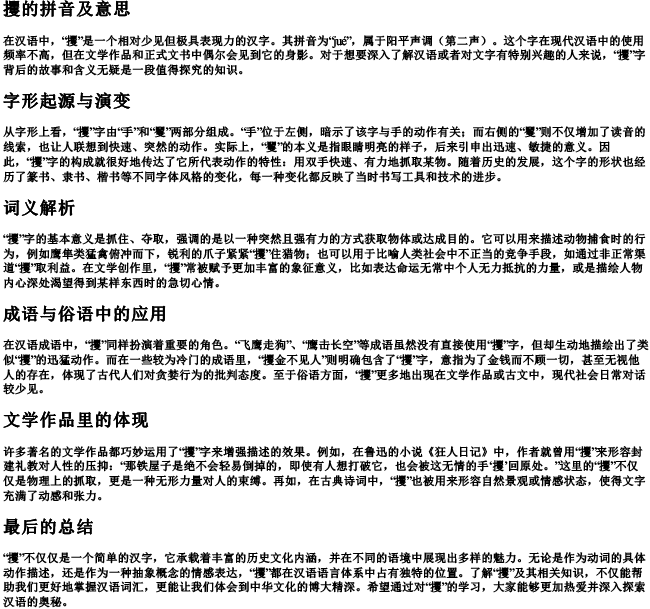

在汉语中,“攫”是一个相对少见但极具表现力的汉字。其拼音为“jué”,属于阳平声调(第二声)。这个字在现代汉语中的使用频率不高,但在文学作品和正式文书中偶尔会见到它的身影。对于想要深入了解汉语或者对文字有特别兴趣的人来说,“攫”字背后的故事和含义无疑是一段值得探究的知识。

从字形上看,“攫”字由“手”和“矍”两部分组成。“手”位于左侧,暗示了该字与手的动作有关;而右侧的“矍”则不仅增加了读音的线索,也让人联想到快速、突然的动作。实际上,“矍”的本义是指眼睛明亮的样子,后来引申出迅速、敏捷的意义。因此,“攫”字的构成就很好地传达了它所代表动作的特性:用双手快速、有力地抓取某物。随着历史的发展,这个字的形状也经历了篆书、隶书、楷书等不同字体风格的变化,每一种变化都反映了当时书写工具和技术的进步。

“攫”字的基本意义是抓住、夺取,强调的是以一种突然且强有力的方式获取物体或达成目的。它可以用来描述动物捕食时的行为,例如鹰隼类猛禽俯冲而下,锐利的爪子紧紧“攫”住猎物;也可以用于比喻人类社会中不正当的竞争手段,如通过非正常渠道“攫”取利益。在文学创作里,“攫”常被赋予更加丰富的象征意义,比如表达命运无常中个人无力抵抗的力量,或是描绘人物内心深处渴望得到某样东西时的急切心情。

在汉语成语中,“攫”同样扮演着重要的角色。“飞鹰走狗”、“鹰击长空”等成语虽然没有直接使用“攫”字,但却生动地描绘出了类似“攫”的迅猛动作。而在一些较为冷门的成语里,“攫金不见人”则明确包含了“攫”字,意指为了金钱而不顾一切,甚至无视他人的存在,体现了古代人们对贪婪行为的批判态度。至于俗语方面,“攫”更多地出现在文学作品或古文中,现代社会日常对话较少见。

许多著名的文学作品都巧妙运用了“攫”字来增强描述的效果。例如,在鲁迅的小说《狂人日记》中,作者就曾用“攫”来形容封建礼教对人性的压抑:“那铁屋子是绝不会轻易倒掉的,即使有人想打破它,也会被这无情的手‘攫’回原处。”这里的“攫”不仅仅是物理上的抓取,更是一种无形力量对人的束缚。再如,在古典诗词中,“攫”也被用来形容自然景观或情感状态,使得文字充满了动感和张力。

“攫”不仅仅是一个简单的汉字,它承载着丰富的历史文化内涵,并在不同的语境中展现出多样的魅力。无论是作为动词的具体动作描述,还是作为一种抽象概念的情感表达,“攫”都在汉语语言体系中占有独特的位置。了解“攫”及其相关知识,不仅能帮助我们更好地掌握汉语词汇,更能让我们体会到中华文化的博大精深。希望通过对“攫”的学习,大家能够更加热爱并深入探索汉语的奥秘。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 攫的拼音及意思Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。