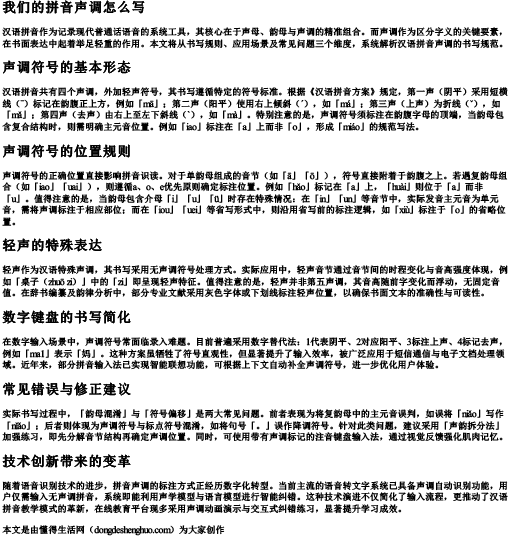

汉语拼音作为记录现代普通话语音的系统工具,其核心在于声母、韵母与声调的精准组合。而声调作为区分字义的关键要素,在书面表达中起着举足轻重的作用。本文将从书写规则、应用场景及常见问题三个维度,系统解析汉语拼音声调的书写规范。

汉语拼音共有四个声调,外加轻声符号,其书写遵循特定的符号标准。根据《汉语拼音方案》规定,第一声(阴平)采用短横线(ˉ)标记在韵腹正上方,例如「mā」;第二声(阳平)使用右上倾斜(ˊ),如「má」;第三声(上声)为折线(ˇ),如「mǎ」;第四声(去声)由右上至左下斜线(ˋ),如「mà」。特别注意的是,声调符号须标注在韵腹字母的顶端,当韵母包含复合结构时,则需明确主元音位置。例如「iao」标注在「a」上而非「o」,形成「miáo」的规范写法。

声调符号的正确位置直接影响拼音识读。对于单韵母组成的音节(如「ā」「ō」),符号直接附着于韵腹之上。若遇复韵母组合(如「iao」「uai」),则遵循a、o、e优先原则确定标注位置。例如「hǎo」标记在「a」上,「huài」则位于「a」而非「u」。值得注意的是,当韵母包含介母「i」「u」「ü」时存在特殊情况:在「in」「un」等音节中,实际发音主元音为单元音,需将声调标注于相应部位;而在「iou」「uei」等省写形式中,则沿用省写前的标注逻辑,如「xiù」标注于「o」的省略位置。

轻声作为汉语特殊声调,其书写采用无声调符号处理方式。实际应用中,轻声音节通过音节间的时程变化与音高强度体现,例如「桌子(zhuō zi)」中的「zi」即呈现轻声特征。值得注意的是,轻声并非第五声调,其音高随前字变化而浮动,无固定音值。在辞书编纂及韵律分析中,部分专业文献采用灰色字体或下划线标注轻声位置,以确保书面文本的准确性与可读性。

在数字输入场景中,声调符号常面临录入难题。目前普遍采用数字替代法:1代表阴平、2对应阳平、3标注上声、4标记去声,例如「ma1」表示「妈」。这种方案虽牺牲了符号直观性,但显著提升了输入效率,被广泛应用于短信通信与电子文档处理领域。近年来,部分拼音输入法已实现智能联想功能,可根据上下文自动补全声调符号,进一步优化用户体验。

实际书写过程中,「韵母混淆」与「符号偏移」是两大常见问题。前者表现为将复韵母中的主元音误判,如误将「niǎo」写作「nǐǎo」;后者则体现为声调符号与标点符号混淆,如将句号「。」误作降调符号。针对此类问题,建议采用「声韵拆分法」加强练习,即先分解音节结构再确定声调位置。同时,可使用带有声调标记的注音键盘输入法,通过视觉反馈强化肌肉记忆。

随着语音识别技术的进步,拼音声调的标注方式正经历数字化转型。当前主流的语音转文字系统已具备声调自动识别功能,用户仅需输入无声调拼音,系统即能利用声学模型与语言模型进行智能纠错。这种技术演进不仅简化了输入流程,更推动了汉语拼音教学模式的革新,在线教育平台现多采用声调动画演示与交互式纠错练习,显著提升学习成效。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 我们的拼音声调怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。