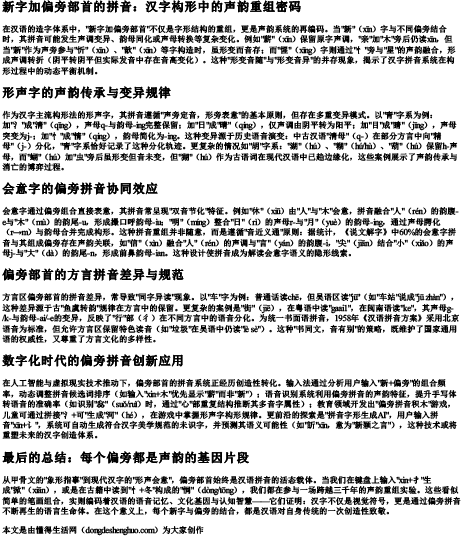

在汉语的造字体系中,"新字加偏旁部首"不仅是字形结构的重组,更是声韵系统的再编码。当"新"(xīn)字与不同偏旁结合时,其拼音可能发生声调变异、韵母同化或声母转换等复杂变化。例如"薪"(xīn)保留原字声调,"亲"加"木"旁后仍读xīn,但当"新"作为声旁参与"忻"(xīn)、"歆"(xīn)等字构造时,虽形变而音存;而"惺"(xīng)字则通过"忄"旁与"星"的声韵融合,形成声调转折(阴平转阴平但实际发音中存在音高变化)。这种"形变音随"与"形变音异"的并存现象,揭示了汉字拼音系统在构形过程中的动态平衡机制。

作为汉字主流构形法的形声字,其拼音遵循"声旁定音,形旁表意"的基本原则,但存在多重变异模式。以"青"字系为例:加"氵"成"清"(qīng),声母q-与韵母-ing完整保留;加"日"成"晴"(qíng),仅声调由阴平转为阳平;加"目"成"睛"(jīng),声母突变为j-;加"忄"成"情"(qíng),韵母简化为-ing。这种变异源于历史语音演变:中古汉语"清母"(q-)在部分方言中向"精母"(j-)分化,"青"字系恰好记录了这种分化轨迹。更复杂的情况如"胡"字系:"湖"(hú)、"糊"(hú/hù)、"葫"(hú)保留h-声母,而"蝴"(hú)加"虫"旁后虽形变但音未变,但"猢"(hú)作为古语词在现代汉语中已趋边缘化,这些案例展示了声韵传承与消亡的博弈过程。

会意字通过偏旁组合直接表意,其拼音常呈现"双音节化"特征。例如"休"(xiū)由"人"与"木"会意,拼音融合"人"(rén)的韵腹-e与"木"(mù)的韵尾-u,形成撮口呼韵母-iu;"明"(míng)整合"日"(rì)的声母r-与"月"(yuè)的韵母-ing,通过声母腭化(r→m)与韵母合并完成构形。这种拼音重组并非随意,而是遵循"音近义通"原则:据统计,《说文解字》中60%的会意字拼音与其组成偏旁存在声韵关联,如"信"(xìn)融合"人"(rén)的声调与"言"(yán)的韵腹-i,"尖"(jiān)结合"小"(xiǎo)的声母j-与"大"(dà)的韵尾-n,形成前鼻韵母-ian。这种设计使拼音成为解读会意字语义的隐形线索。

方言区偏旁部首的拼音差异,常导致"同字异读"现象。以"车"字为例:普通话读chē,但吴语区读"jū"(如"车站"说成"jū zhàn"),这种差异源于古"鱼虞转韵"规律在方言中的保留。更复杂的案例是"街"(jiē),在粤语中读"gaai1",在闽南语读"ke",其声母g-/k-与韵母-ai/-e的变异,反映了"行"部(彳)在不同方言中的语音分化。为统一书面语拼音,1958年《汉语拼音方案》采用北京语音为标准,但允许方言区保留特色读音(如"垃圾"在吴语中仍读"lè sè")。这种"书同文,音有别"的策略,既维护了国家通用语的权威性,又尊重了方言文化的多样性。

在人工智能与虚拟现实技术推动下,偏旁部首的拼音系统正经历创造性转化。输入法通过分析用户输入"新+偏旁"的组合频率,动态调整拼音候选词排序(如输入"xin+木"优先显示"薪"而非"新");语音识别系统利用偏旁拼音的声韵特征,提升手写体转语音的准确率(如识别"惢"(suǒ/ruǐ)时,通过"心"部重复结构推断其多音字属性);教育领域开发出"偏旁拼音积木"游戏,儿童可通过拼接"氵+可"生成"河"(hé),在游戏中掌握形声字构形规律。更前沿的探索是"拼音字形生成AI",用户输入拼音"xīn+讠",系统可自动生成符合汉字美学规范的未识字,并预测其语义可能性(如"訢"xīn,意为"新颖之言"),这种技术或将重塑未来的汉字创造体系。

从甲骨文的"象形指事"到现代汉字的"形声会意",偏旁部首始终是汉语拼音的活态载体。当我们在键盘上输入"xin+扌"生成"掀"(xiān),或是在古籍中读到"忄+冬"构成的"恫"(dòng/tōng),我们都在参与一场跨越三千年的声韵重组实验。这些看似简单的笔画组合,实则编码着汉语的语音记忆、文化基因与认知智慧——它们证明:汉字不仅是视觉符号,更是通过偏旁拼音不断再生的语言生命体。在这个意义上,每个新字与偏旁的结合,都是汉语对自身传统的一次创造性致敬。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 新字加偏旁部首的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。