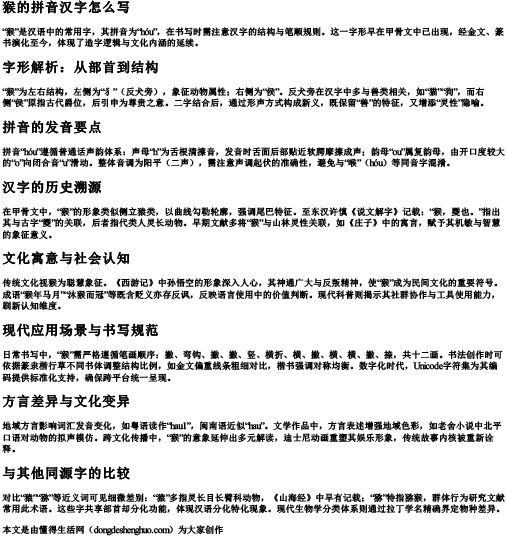

“猴”是汉语中的常用字,其拼音为“hóu”,在书写时需注意汉字的结构与笔顺规则。这一字形早在甲骨文中已出现,经金文、篆书演化至今,体现了造字逻辑与文化内涵的延续。

“猴”为左右结构,左侧为“犭”(反犬旁),象征动物属性;右侧为“侯”。反犬旁在汉字中多与兽类相关,如“猫”“狗”,而右侧“侯”原指古代爵位,后引申为尊贵之意。二字结合后,通过形声方式构成新义,既保留“兽”的特征,又增添“灵性”隐喻。

拼音“hóu”遵循普通话声韵体系:声母“h”为舌根清擦音,发音时舌面后部贴近软腭摩擦成声;韵母“ou”属复韵母,由开口度较大的“o”向闭合音“u”滑动。整体音调为阳平(二声),需注意声调起伏的准确性,避免与“喉”(hóu)等同音字混淆。

在甲骨文中,“猴”的形象类似侧立猿类,以曲线勾勒轮廓,强调尾巴特征。至东汉许慎《说文解字》记载:“猴,夒也。”指出其与古字“夒”的关联,后者指代类人灵长动物。早期文献多将“猴”与山林灵性关联,如《庄子》中的寓言,赋予其机敏与智慧的象征意义。

传统文化视猴为聪慧象征。《西游记》中孙悟空的形象深入人心,其神通广大与反叛精神,使“猴”成为民间文化的重要符号。成语“猴年马月”“沐猴而冠”等既含贬义亦存反讽,反映语言使用中的价值判断。现代科普则揭示其社群协作与工具使用能力,刷新认知维度。

日常书写中,“猴”需严格遵循笔画顺序:撇、弯钩、撇、撇、竖、横折、横、撇、横、横、撇、捺,共十二画。书法创作时可依据篆隶楷行草不同书体调整结构比例,如金文偏重线条粗细对比,楷书强调对称均衡。数字化时代,Unicode字符集为其编码提供标准化支持,确保跨平台统一呈现。

地域方言影响词汇发音变化,如粤语读作“hau1”,闽南语近似“hau”。文学作品中,方言表述增强地域色彩,如老舍小说中北平口语对动物的拟声模仿。跨文化传播中,“猴”的意象延伸出多元解读,迪士尼动画重塑其娱乐形象,传统故事内核被重新诠释。

对比“猿”“猕”等近义词可见细微差别:“猿”多指灵长目长臂科动物,《山海经》中早有记载;“猕”特指猕猴,群体行为研究文献常用此术语。这些字共享部首却分化功能,体现汉语分化特化现象。现代生物学分类体系则通过拉丁学名精确界定物种差异。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 猴的拼音汉字怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。